[※1]出典:特定非営利活動法人School Voice Project「メガホン」「【教職員アンケート結果】教員不足解消に向けた実態調査 ~2023年度冬ver.~」2024年4月25日

株式会社クジラボ 代表取締役 森實泰司(もりざね だいじ)氏

株式会社リクルートで採用コンサルタント、ITベンチャーで人事責任者経験後、人事コンサルタントとして独立。現在も人事顧問に従事するなど、教員をはじめ数多くの転職者として関わる。2019年に学校法人の事業を承継し私学経営を行うかたわら、2021年に教員のキャリア支援事業を行う株式会社クジラボを創業。ミッションは教育のオープン化。

若手教員の離職が増えている背景とは

──若手教員の離職が増えている要因について、どのように見ていますか?

まず背景として、時代の変化によって若い世代の就労観が大きく変わったことが挙げられます。以前は「まずは数年続けてみる」「すぐに辞めるのはよくない」といった考え方が比較的一般的でしたが、今は「自分に合っているかどうか」「納得感を持って働けているか」を重視する傾向が強くなっています。これは教員に限らず、社会全体の傾向でもあります。

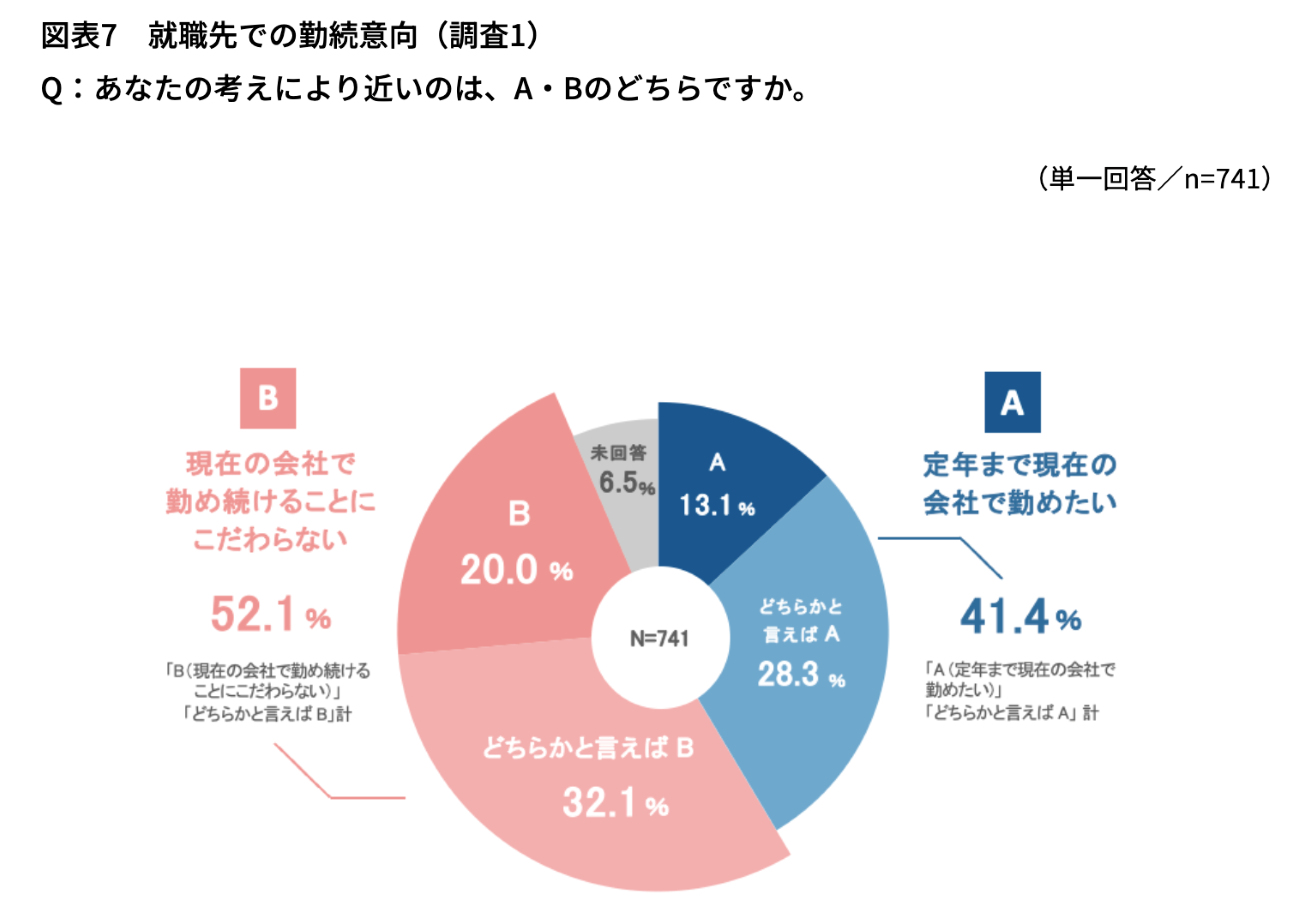

リクルートマネジメントソリューションズによる「新入社員意識調査2024」によると、就職先での勤続意向は「現在の会社で勤め続けることにこだわらない・どちらかと言えばこだわらない」(52.1%)が「定年まで現在の会社で勤めたい・どちらかと言えば勤めたい」(41.4%)を上回るという結果が出ています。

さらに、社会全体として働き方の選択肢も広がっています。リモートワークやフレックス勤務、裁量のあるキャリア設計などを提示する民間企業が増え、「自分らしく働ける職場」がすぐ近くに存在している時代です。しかし、教員という仕事は制度的にも文化的にも変化しにくい側面があります。子どもたちと日々向き合う尊い仕事である一方で、長期的なキャリアの見通しや、ライフスタイルとの両立がイメージしづらい部分もあるのです。「このままここで働き続けた先にどのような未来があるのか」が見えにくいと感じる若手がいても不思議ではありません。

──若手の離職を防ぐために、現在はどのような対策が行われているのでしょうか?

初任者研修やメンター制度といった形で、新任の先生をサポートしようという動きは、すでに多くの自治体や学校で導入されています。ただ、それらの制度がうまく機能しているかというと、現場の声は必ずしも肯定的なものばかりではありません。制度としては整っているけれど、「実際には形式的になってしまっている」「忙しさの中で機能していない」といった声も聞かれます。

これは、決して学校の努力が足りないということではなく、仕組みそのものが人と人の関係性に依存する部分が大きいためです。例えば、メンターが年齢や価値観の離れたベテラン教員だった場合、相談しづらいと感じる若手も少なくありません。本来であれば「この人なら話せる」「困ったら頼れる」と思えるような関係性が、職場全体で築かれていることが理想です。そうした意味でも、制度や研修といった施策だけでなく、学校全体の文化や環境設計の視点がとても重要であると感じています。