子どもとインターネットの未来を拓く、産官学民の議論

6月26日、東京のイイノカンファレンスセンターで開催されたシンポジウムは、3つの基調講演と2つのパネルディスカッションで構成され、総務大臣政務官の川崎ひでと氏の開会あいさつからスタートした。

川崎氏は、青少年によるインターネット利用が進み、自由に情報が入手・発信できるようになった一方で、低年齢化や長時間利用に伴う問題も生じている現状に言及した。2025年1月には、ICTリテラシー向上を目指す官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」を立ち上げたことを紹介し、「インターネットの安心安全な利用は、制度、技術、そしてリテラシーの3つで初めて成り立ち得る」と強調。特に技術の進歩に制度が追いつかない現状では、リテラシー向上が極めて重要であると締めくくった。

インターネットの利用は低年齢化、長時間化が進む──政府の取り組みは?

シンポジウムでは、政府、企業、有識者それぞれの視点からの基調講演が行われた。最初に、総務省の吉田弘毅氏が登壇し「インターネットにおける青少年保護に関する政府の取組」と題して講演した。

吉田氏は、青少年のインターネット利用動向として、9歳までの95.2%がインターネットを利用しており、1日5時間以上利用する青少年は42%、平均利用時間は5時間2分に及ぶ現状を提示した。そして利用時間の増加に伴い、児童福祉法違反をはじめとしたさまざまな犯罪に巻き込まれる事例が増加していることを指摘した。

政府の取り組みとしては、まず「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(通称、青少年インターネット環境整備法)」を紹介した。例えば、携帯電話事業者には、契約時に青少年であることを確認し、フィルタリング機能の説明と提供義務が課されている。

2008年に制定され、2017年に改正されたこの法律は、当時は先進的な取り組みであったが、SNSや動画共有サイトの普及、双方向の利用など、現代のインターネット利用状況に合わせた制度やルールの検討が課題となっているという。

総務省は、これらの取り組みに加え、フィルタリング利用促進のための実態調査や、トラブル事例集の作成・周知などを実施している。さらに「DIGITAL POSITIVE ACTION」による意識啓発、偽情報・誤情報対策の教材作成も進めている。

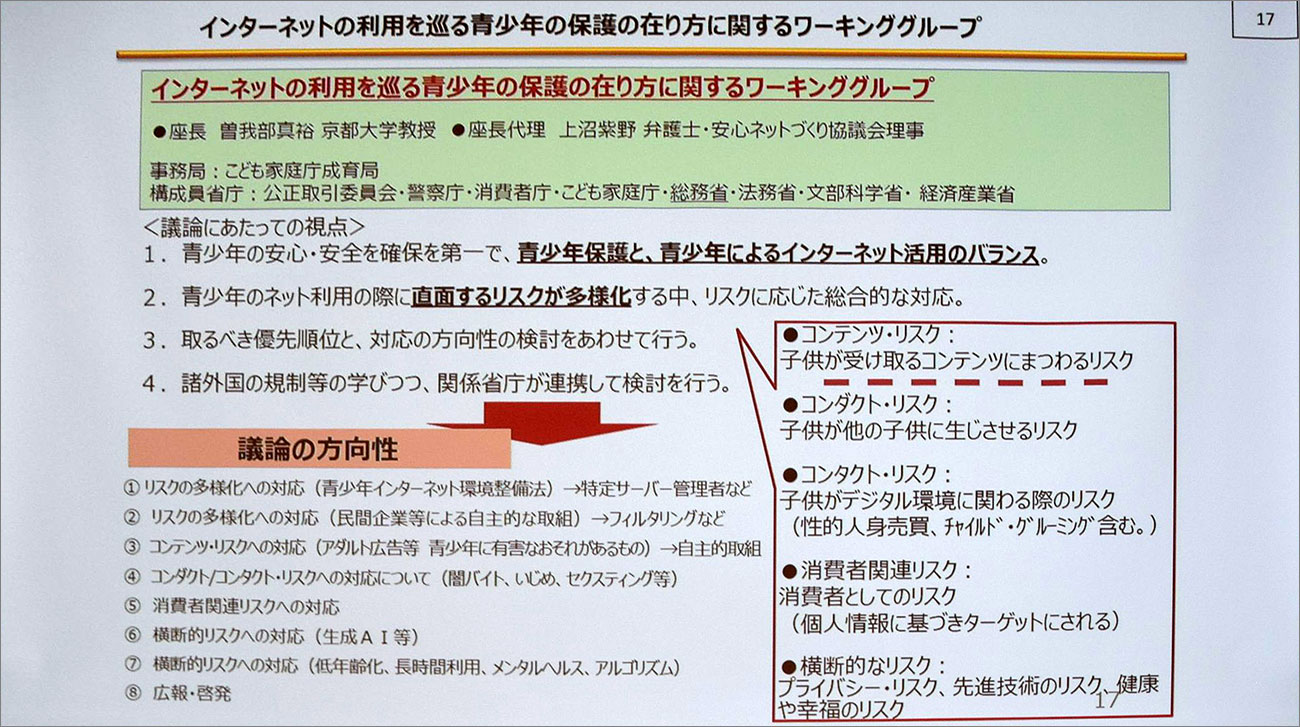

今後の検討課題として、従来の「情報を受信するリスク」だけでなく「発信するリスク」への対応、SNS対策、セクスティングやいじめ問題への対処などが挙げられ、現在ワーキンググループで議論を進めていると述べた。

子ども・青少年の保護に向けてYouTubeが示す「5つの方針」

続いて、グーグルの野田由比子氏が「子どもと青少年保護:オンラインでの安全を確保する仕組み」について講演を行った。

野田氏は「多様なコンテンツを提供しているYouTubeでは、プラットフォームの安全性と安心確保が不可欠であり、事業者として、有害なコンテンツや行為から守る責任を果たす重要性を深く認識している」と話し、その取り組みを紹介した。

YouTubeでは、2023年10月に「子どもと青少年に関するYouTubeの基本的な考え方」を発表。時代とともに変化する利用方法に合わせて、以下5つの基本的な考え方を指針としながら、サービスとポリシーを進化させているという。

YouTubeの運営の指針となる、5つの基本的な考え方

- 子ども・青少年の安全、ウェルビーイング、メンタルヘルスを重視し、ネットいじめや性的対象化を禁止し、早期発見・阻止に努める。

- 12歳以下の子どもを持つ家庭のオンライン利用時のルール設定を支援し、保護者による管理機能を拡充する。

- 年齢に適した豊かで創造力を刺激するコンテンツを無料で提供し続け、18歳未満のユーザーにはパーソナライズド広告を配信しない。

- 青少年と子どもの発達ニーズの違いを考慮し、健全な利用を促す機能を提供する。

- AI等の新技術をこの基本的な考え方に沿って開発・利用し、専門家と協力して安全対策を模索する。

次に、具体的な取り組みとして「コンテンツモデレーションとおすすめ機能」と「年齢に合った体験の提供」の2つを挙げた。コンテンツモデレーションでは、「Remove(削除)」「Raise(推奨)」「Reduce(削減)」「Reward(還元)」の4つの「R」の原則で、有害コンテンツから保護している。

18歳未満の視聴者にとって不適切と判断されたコンテンツは年齢制限の対象となり、機械学習ツールで自動検出される。年齢制限コンテンツは、埋め込みサイトでもYouTubeにリダイレクトされ、ログインと年齢確認を求められる。さらに、おすすめ機能では、信頼性の高い情報源を優先的に表示する一方、誤解を招く低品質なコンテンツや、心身に悪影響を及ぼす可能性のある動画の推奨は制限している。

野田氏は、年齢に合った体験の提供として「YouTube Kids」と「保護者管理機能」を紹介。子ども専用アプリ「YouTube Kids」では、保護者によるコンテンツの承認や年齢別カテゴリー、利用時間制限などが設定でき、「保護者管理機能」を使えば、保護者が子どもの視聴内容を管理し、機能を制限できるとした。

最後に、野田氏はAIによる年齢確認の精度向上や、小学館などパートナーとの連携による質の高いコンテンツ開発を進めていると述べ、講演を締めくくった。