教育を取り巻く社会変化と学習指導要領改訂の方向性

今回のセミナー「教育の情報化の現状と今後の展望」では、文部科学省の寺島史朗氏、デジタル庁の久芳全晴氏、総務省の西久美子氏がリレー形式で登壇した。

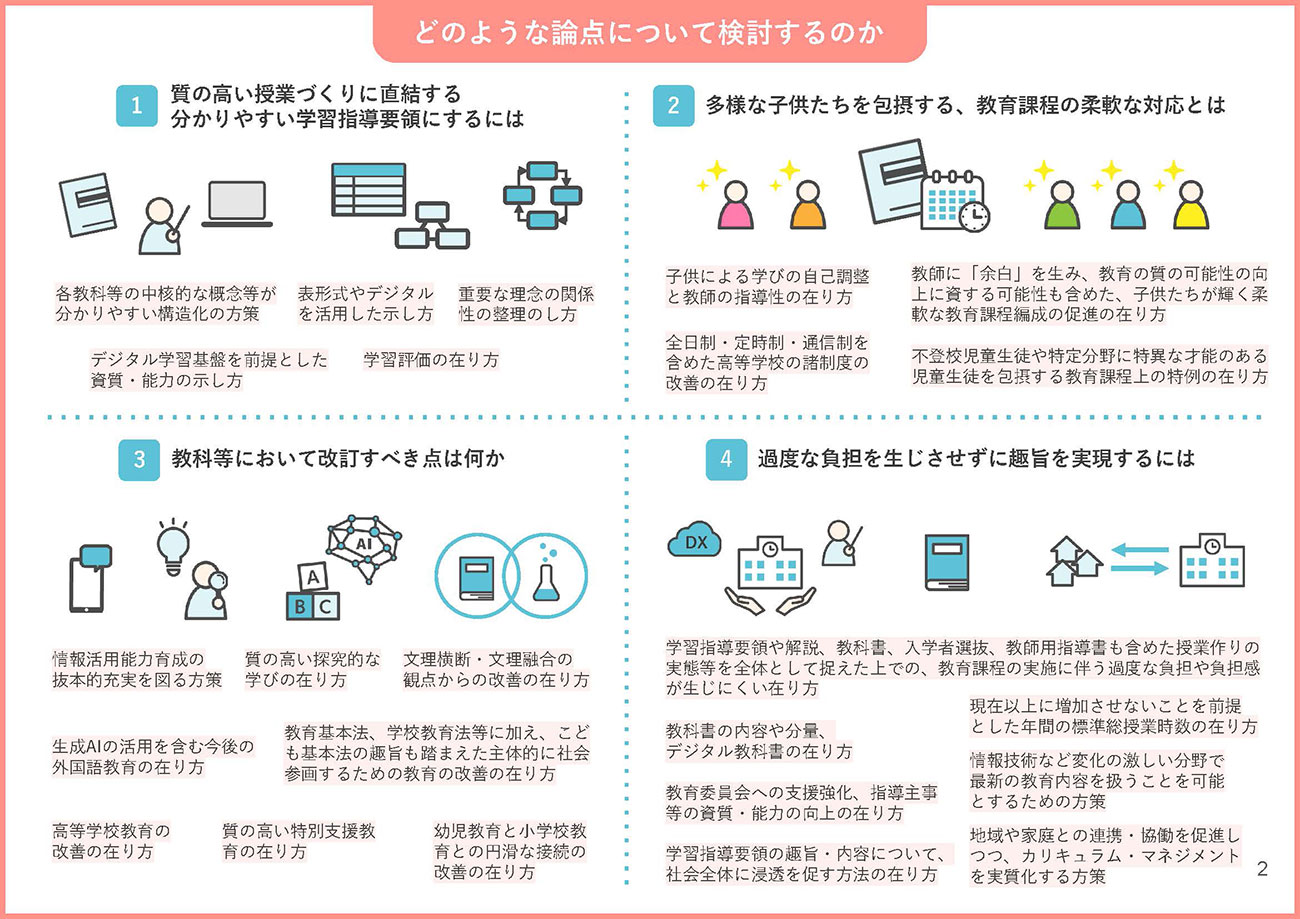

最初に登壇した文部科学省の寺島氏は、まず「情報活用能力の抜本的な向上」を目的とした学習指導要領の改訂議論について説明した。この改訂は、2024年12月に文部科学大臣から中央教育審議会に対して諮問がなされ、現在議論が進められているものだ。

寺島氏は、子どもたちを取り巻く社会の現状認識として、少子高齢化やグローバル化、デジタル技術の発展、不確実性の増大、そして「人生百年時代」の到来を挙げる。このような社会を生きる子どもたちには「自らの人生を舵取りしていく力」「持続可能な社会のつくり手となる力」「自分自身の可能性を開花させる力」が必要であると述べた。

そして「デジタル学習基盤は大きな可能性を秘めている一方で、その効果的な活用は緒に就いたばかりであり、日本のデジタル競争力は他国に後塵を拝している」と、現状の課題を指摘。さらに、デジタル化の負の側面も顕在化しているとし、「デジタルの力でリアルな学びを支える」という基本的な考え方に立つ必要があると強調した。

具体的な審議事項としては、小中高等学校を通じた情報活用能力の抜本的な向上策のほか、教育課程における情報活用能力育成の具体的な充実の在り方、生成AIなどの先端技術等に関わる教育内容の充実、情報モラルやメディアリテラシーの育成強化、質の高い探究的な学びを実現するための情報活用能力の育成との一体的な充実などが挙げられている。

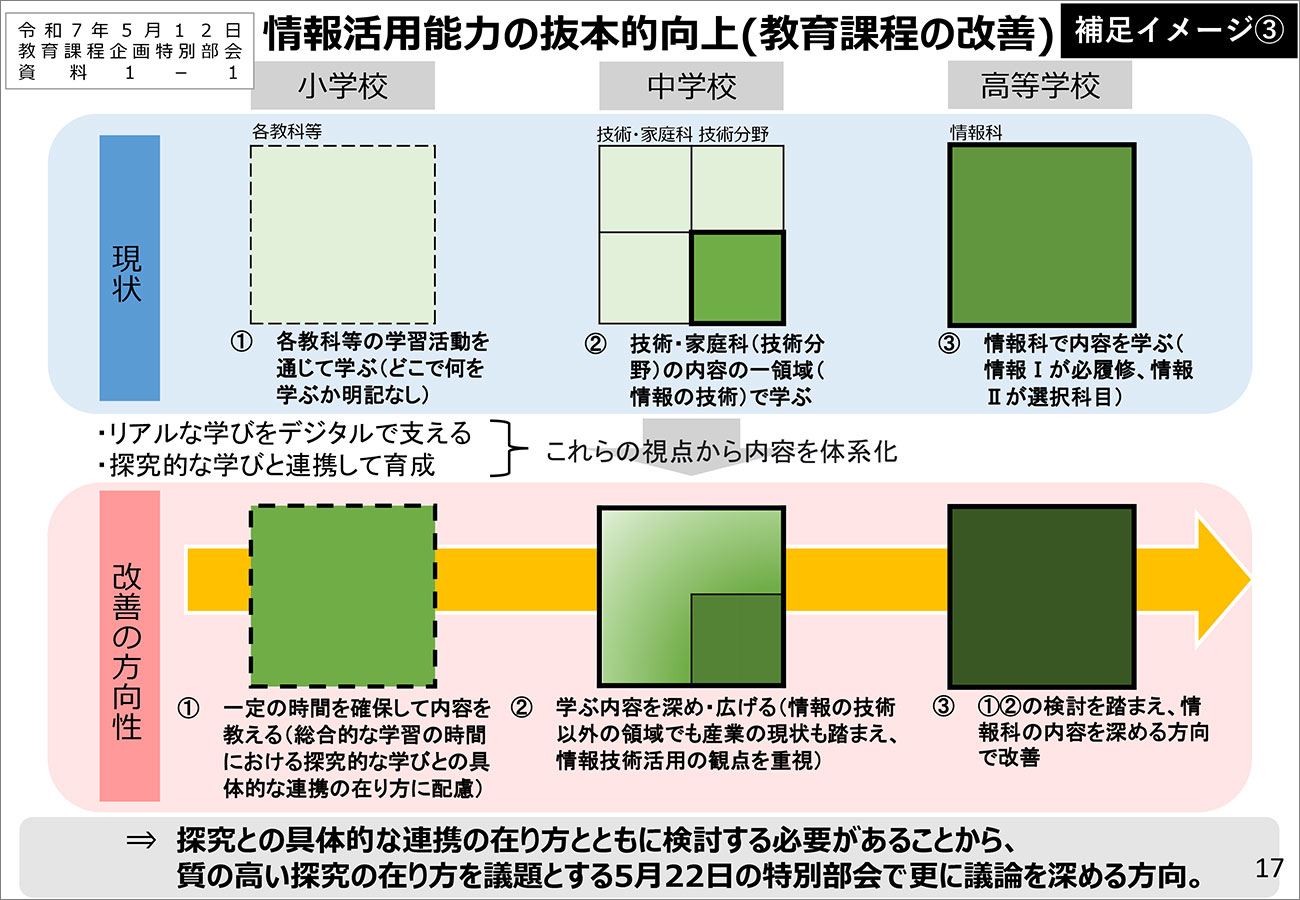

情報活用能力は「情報技術の活用」「情報技術の適切な取扱」「情報技術の特性の理解」の3つの側面がある。寺島氏は、現在の教育課程における情報活用能力育成の具体的な課題として、小学校では教科書等に明確な位置づけがなく、地域や学校による差が大きいこと、探究学習において情報技術の活用が不十分なこと、メディアリテラシーについて学校の取り組み差が大きいこと、情報技術の特性の科学的な理解が不足していることを挙げた。

改善の方向性として、小学校では「総合的な学習の時間」における探究的な学びとの具体的な連携の在り方に配慮し、情報活用能力を育成する一定の時間を確保して内容を教える。中学校では、技術・家庭科の技術分野で学ぶ内容を深め、広げる。高等学校では情報科の内容を深める方向で改善するというイメージを示した。そのうえで寺島氏は「中学校の技術分野では、情報技術について、材料と加工、生物育成、エネルギー変換などの他領域と融合的に考えていくべきだ」とした。

GIGAスクール構想の現在地と深化する学び

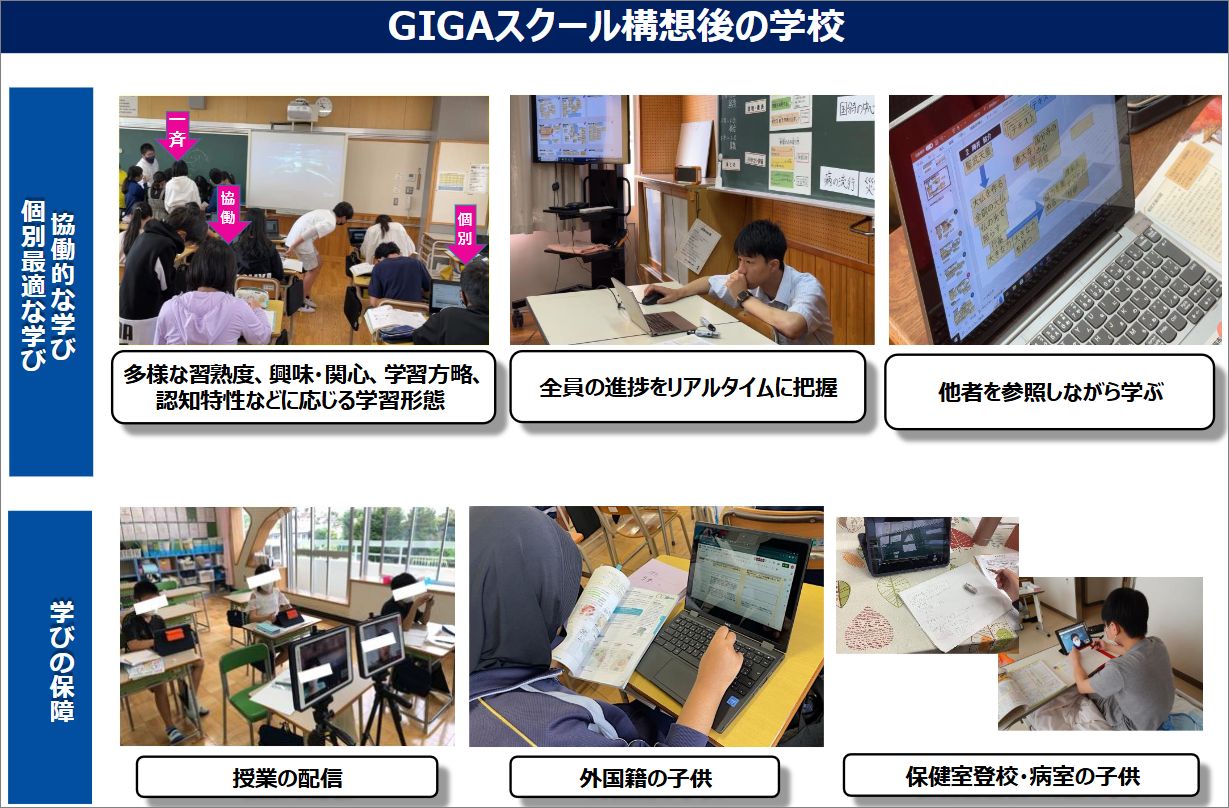

次に、寺島氏は「GIGAスクール構想の成果と課題」として、まず「個別最適な学びと協働的な学びを実現させる」というGIGAスクール構想の本来の目的を改めて伝えた。そのうえで、現状の成果として世界に先駆けてわずか1~2年で1人1台端末の整備を完了させ、令和6年3月時点では児童生徒1人あたりの学習者用コンピューターの台数は1.1台に達し、インフラ整備も大きく進展したことを説明。ICT活用も進んでおり、「ほぼ毎日」または「週3回以上」ICT機器を活用する学校は全国で9割を超え、その割合は年々上昇しているという。

加えて、全国学力・学習状況調査では、ICT機器を活用して主体的・対話的で深い学びに取り組むほど、各教科の平均正答率が高いという効果が認められた。さらに、児童生徒の9割以上が「友だちと考えを共有したり比べたりしやすくなる」など、ICT機器活用の効力感を実感しているという。

一方で、いくつか課題もある。地域・学校間でのICT活用格差のほか、ネットワークの脆弱さ、そして校務DXの遅れなどだ。これらの課題に対応するため、文部科学省は「リーディングDXスクール事業」を推進している。この事業は「GIGAスクール構想の標準仕様とクラウド」という一般的な環境を活用し、授業改善に取り組むものである。事業の指定校では「児童生徒が自分の考えをまとめ、発表・表現する場面」や「児童生徒が自分の特性や理解度・進度に合わせて課題に取り組む場面」などで、全国平均を大きく上回る活用が見られたという。

寺島氏は「ICTの活用は、学びの質を低下させずに時間短縮を可能にし、探究のプロセスなどの時間をかけるべきところに注力でき、本質的な学びの質を高めることにつながる」と述べた。今後は「GIGAスクール構想×主体的・対話的で深い学び」や「GIGAスクール構想×教師の指導性」といった視点から、深い学びをデザインする教師の指導力深化に取り組む方針だという。