利用年齢制限も撤廃され、教育向けに機能を強化した「Gemini」

説明会にて、Google for Educationの営業統括本部長である杉浦剛氏はGoogleの生成AI「Gemini」に関する、教育に特化された新機能を説明した。

Geminiは今年4月、Google for Educationへコアアプリとして追加され、すべてのGoogle Workspace for Educationエディションに含まれるようになった。Geminiには「Geminiアプリ」という対話型のチャットボットと、学習アシスタントとなる「NotebookLM」という2つのアプリが用意されている。

Geminiアプリは「Gemini for Education」としてリブランドされ、4つの大きな点が変更された。

1つ目は「エンタープライズレベルのデータ保護」で、ユーザーが入力した内容はAIのモデル学習に利用されず、企業へ有償で提供されているGeminiと同等のデータ保護が施されている。

2つ目は「管理者による管理」だ。初期設定ではGoogle Classroomなどのアプリと同様に誰もが使える機能としてオンになっているが、管理コンソールからアプリのオン・オフを組織やユーザーに応じて細かく設定できる。また、トラブルが発生した際には原因の調査を行うことができる。

3つ目は「LearnLMで教育向けに最適化」できるようになった点だ。LearnLMは教育に特化した学習モデルで、チャットで質問しても単に答えを提示するのではなく、学習の過程に応じて少しずつ深掘りするように回答する。

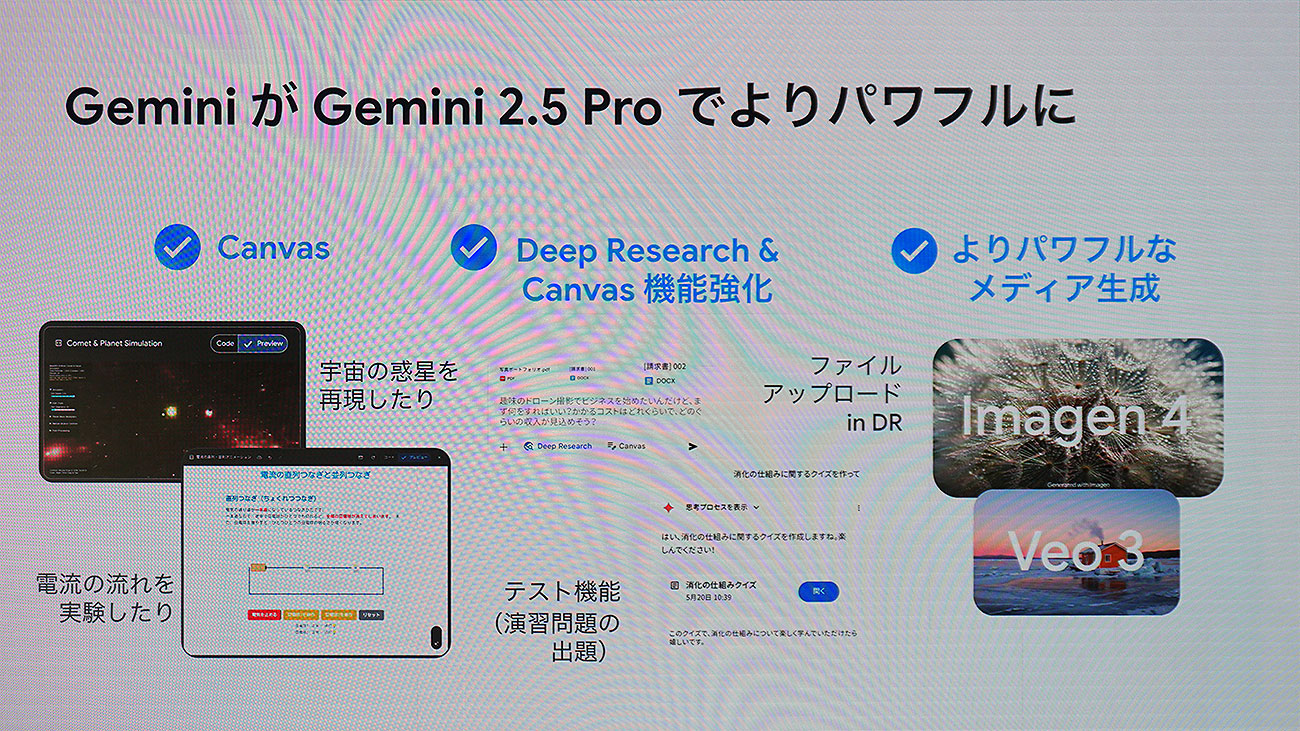

4つ目は「学習分野における世界最先端モデルのGemini 2.5 Proが利用可能」になった点である。比較的シンプルなプロンプトで完成度の高い内容を生成可能となり、ノーコードプログラミングに特化した「Canvas」でHTML形式のアプリを生成して教材を作成したり、「Deep Research」とCanvasでインタラクティブなクイズやテストの問題を作ったりすることが可能となった。また、より高度なメディアの生成も実現した。

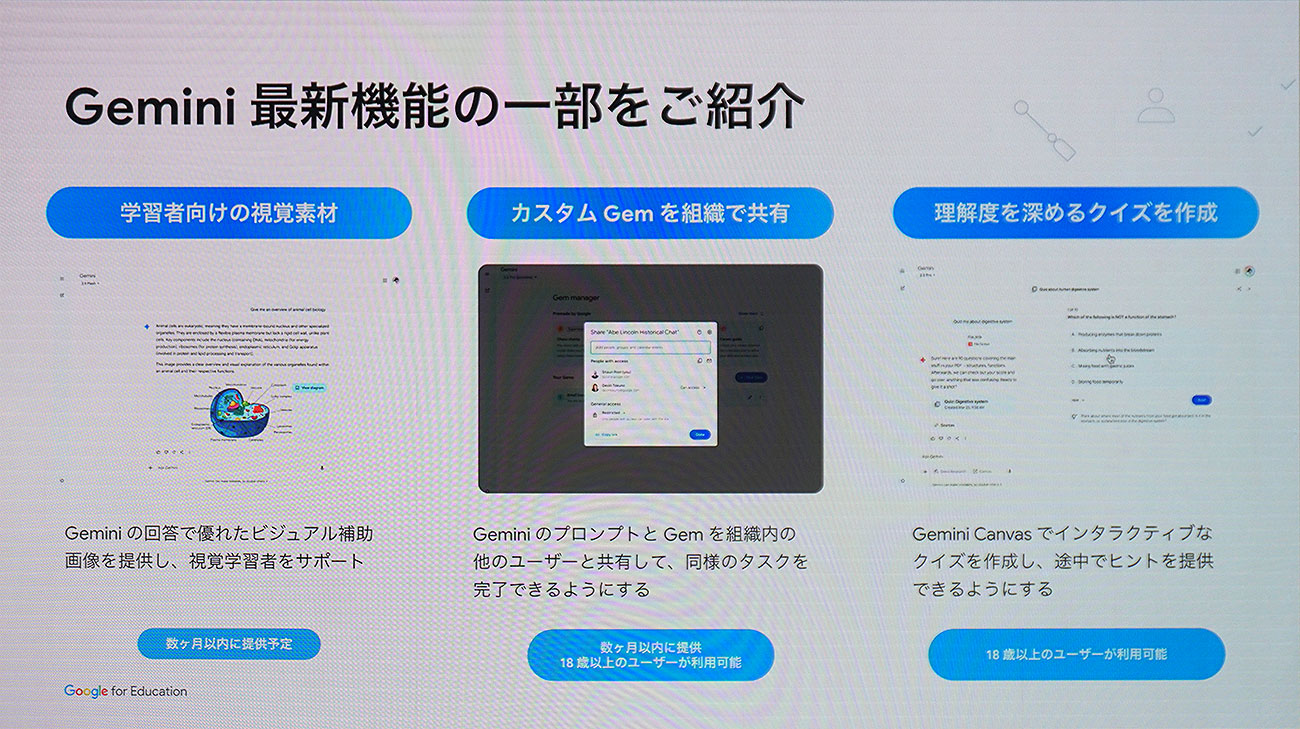

なお、今後はGeminiのカスタムプロンプトとGem(特定のタスクや目的に合わせてGeminiの動きをカスタマイズできる機能)を同じ組織内のユーザーと共有できるようになり、繰り返し発生するタスクを簡単に完了させることができるようになる予定だという。

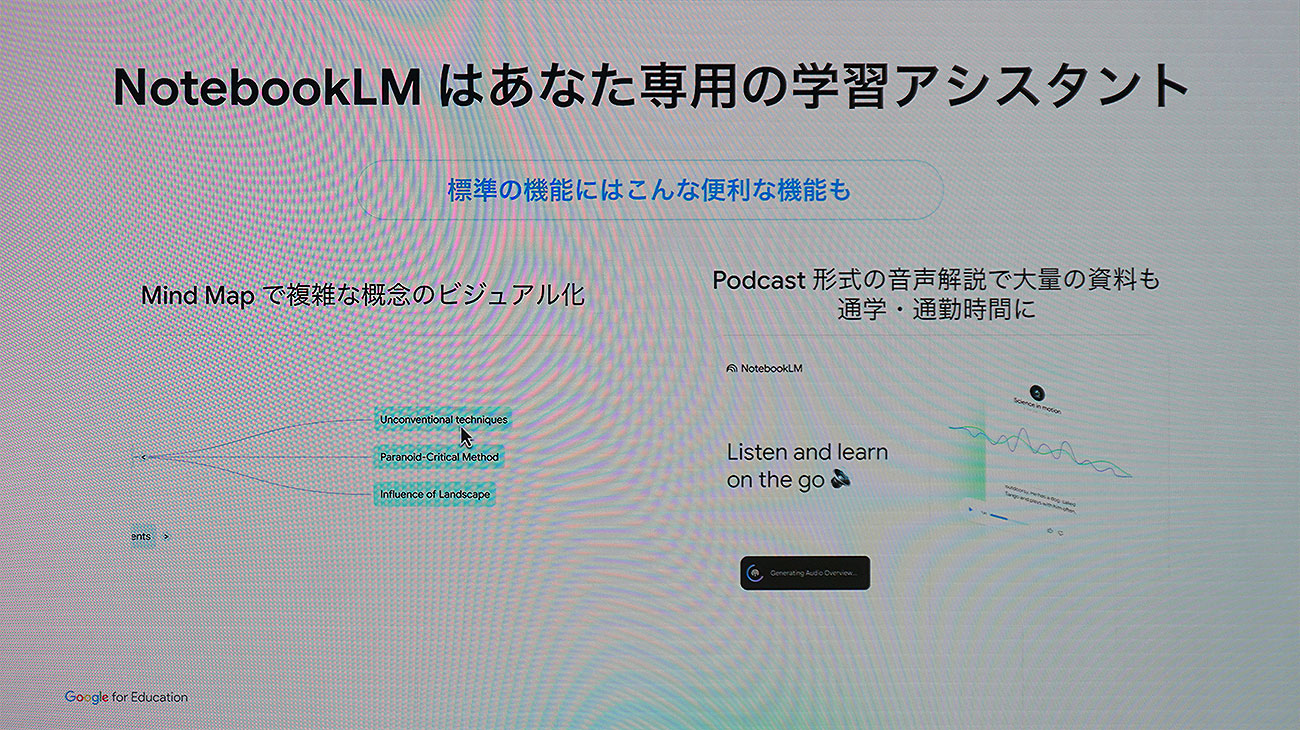

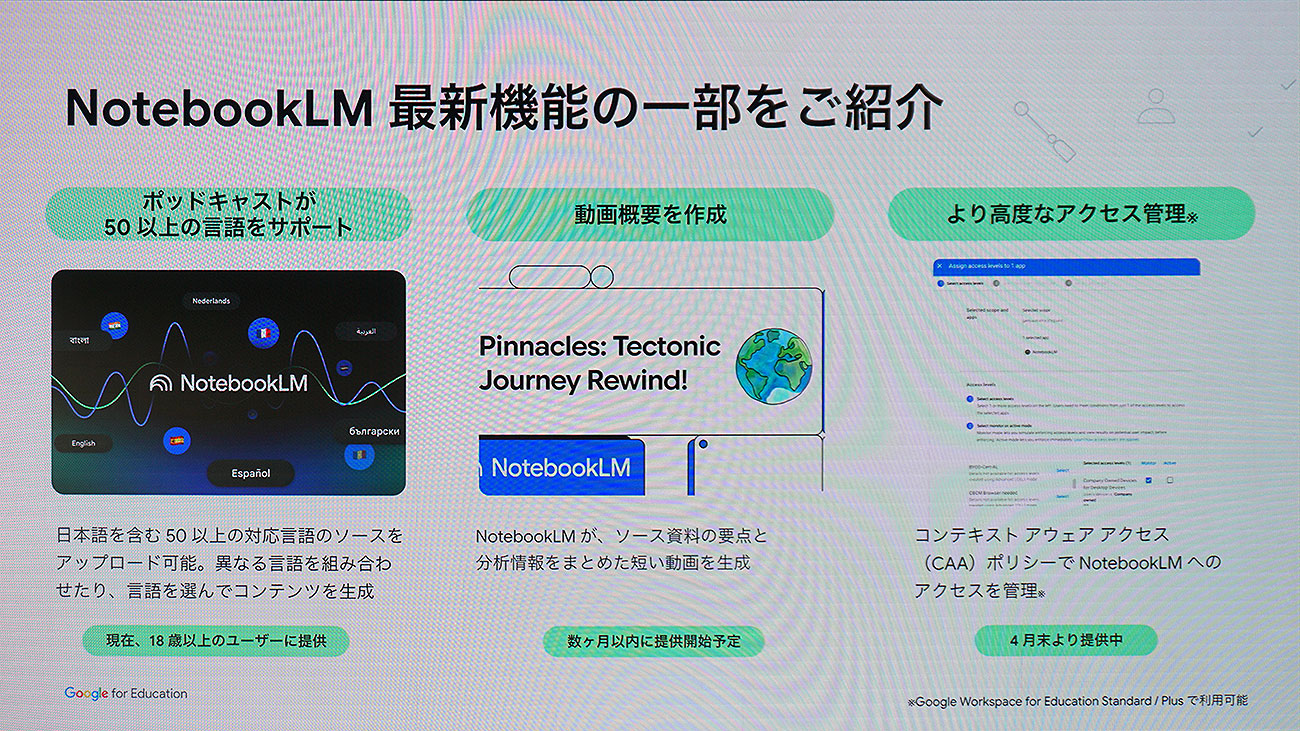

一方NotebookLMは、Geminiがインターネット上のデータをもとに生成するのに対し、ユーザーがアップロードしたデータのみを精査し、アウトプットするアプリだ。そのため、教育委員会や学校が独自に持っている資料や機微情報などを活用し、政策に活かしたり教材を作ったりできる。加えて、情報を分析してマインドマップのようにビジュアル化したり、Podcast形式の音声解説データを生成したりすることも可能だ。ポッドキャストのアウトプットについては50以上の言語をサポートしており、異なる言語を組み合わせることや、言語を選んでコンテンツを生成することもできる。さらに今後は動画データでの生成も可能になるという。

なお、Google for Educationの有償ライセンスを契約している場合は、コンテキスト アウェア アクセス(CAA)ポリシーによって、NotebookLMへのアクセス管理をより高度に行うことができる。

続いて、Google ClassroomにAIツールが搭載され、「Gemini in Classroom」として提供されることが発表された。教員は30以上のカスタムプロンプトのライブラリを活用することができ、ワンクリックで採点補助、学習補助、作業補助などが実現する。また、NotebookLMで生成した教材や、教員が作成したGemを児童生徒に共有することも可能になる。これらの機能は数か月以内に提供が開始される予定だという(教員向けカスタムプロンプトは現在英語のみ提供)。

また杉浦氏はGeminiの利用において年齢制限が撤廃されたことにも言及。GIGAスクール構想で整備されたGoogle Workspace for Educationのアカウントを持っていれば小学1年生から利用可能になったことを説明した。そのうえで、データ保護を徹底していること、管理コンソールからは利用状況の把握やアクセス制御ができることに改めて触れ、「児童生徒が安全かつ安心して使える環境を用意している」と強調した。加えて、児童生徒がGeminiを起動した際にはAIリテラシーを学べるコンテンツを提供していることも紹介した。

さらに、AIについて学べるトレーニングコンテンツについても説明された。サンプルプロンプト説明資料が含まれる「プロンプトライブラリ」については既存の教員向けだけでなく、児童生徒向けの内容が新たに提供される。動画学習コンテンツもリニューアルし、より充実した内容になるという。教員向けの研修としては、GIGAスクールパッケージの採用自治体が利用できる「Kickstartサポート」に生成AI研修が追加される。

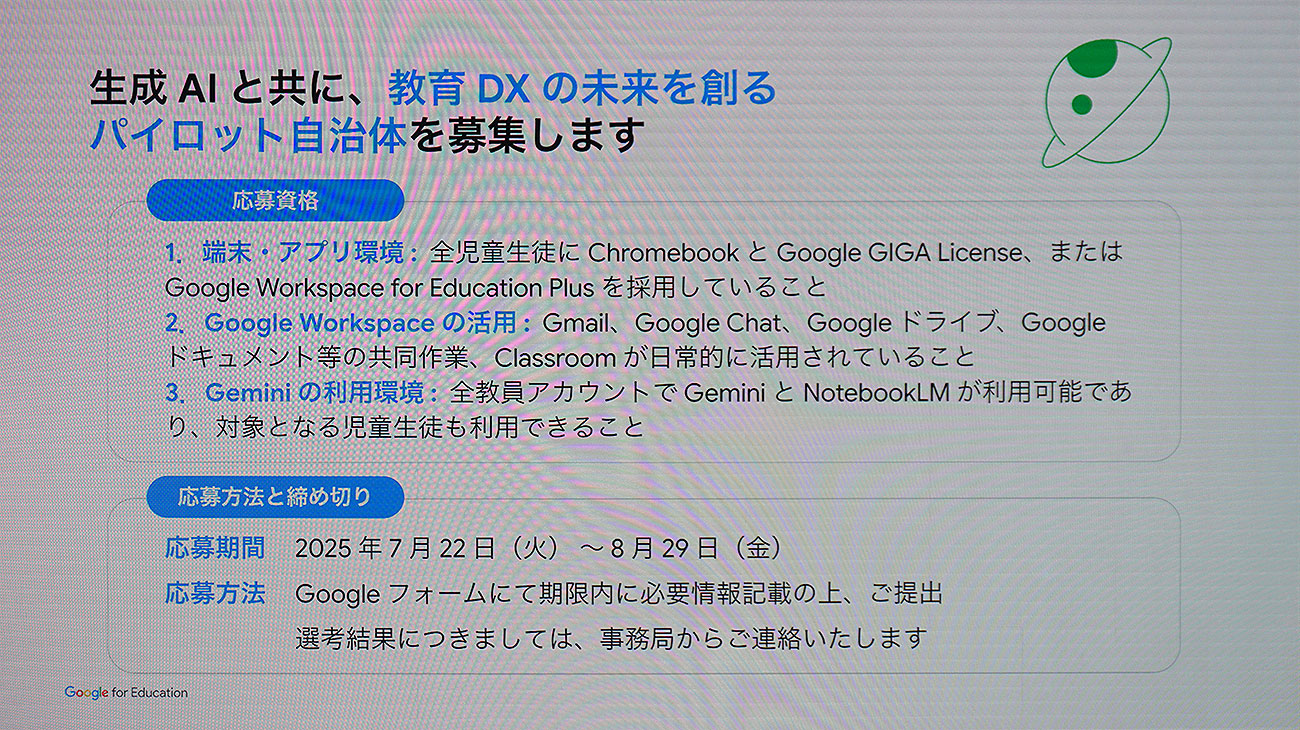

杉浦氏は最後に、日本独自のGoogleの取り組みとして「Geminiパイロット自治体プログラム」が開始されることを告知した。これは教育現場での生成AI活用に意欲的な5つの自治体を募集し、教員の働き方改革支援や学習準備サポート、児童生徒の活用支援において、モデルケースを共に構築する半年間のプログラムだ。応募期間は8月29日までで、Google Workspace for Education Plusを採用しているなどの条件がある。