求められているデータサイエンス人材

2022年度に高等学校で「情報I」が必修化され、すべての高校生がプログラミングやデータ活用の基礎に触れるようになりました。大学入学時点でデータやAIに関する初歩知識を持つ学生も増えており、大学教育にもこうした前提を踏まえたカリキュラム設計が求められるようになっています。

大学においても制度的整備が進んでいます。文部科学省は2021年に「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」を創設しました[※1]。データサイエンス等を、デジタル時代の「読み・書き・そろばん」と考え、大学等の機関がデータサイエンスやAIの教育に取り組むことを後押しする姿勢です。2021年度からはリテラシーレベル、2022年度から応用基礎レベルの認定制度を開始しています。2024年8月時点の数字では493校の認定校が確認でき[※2]、多くの大学がすでに取り入れていることがわかります。

一方、社会から求められているのはデータ活用だけではありません。日本経済団体連合会(経団連)が2020年に発表した「Society 5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方」では、専門分野によらず課題発見・解決力が人材に求められると示されています[※3]。データサイエンスの技術と共に、それを社会課題の発見や解決につなげることができる人材が必要とされているのです。

[※1]文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」(2025年7月1日閲覧)

[※2]文部科学省 認定・選定校一覧(2025年7月1日閲覧)

[※3]一般社団法人日本経済団体連合会「Society 5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方」(2025年7月1日閲覧)

東京都市大学におけるデータサイエンスリテラシーの取り組み

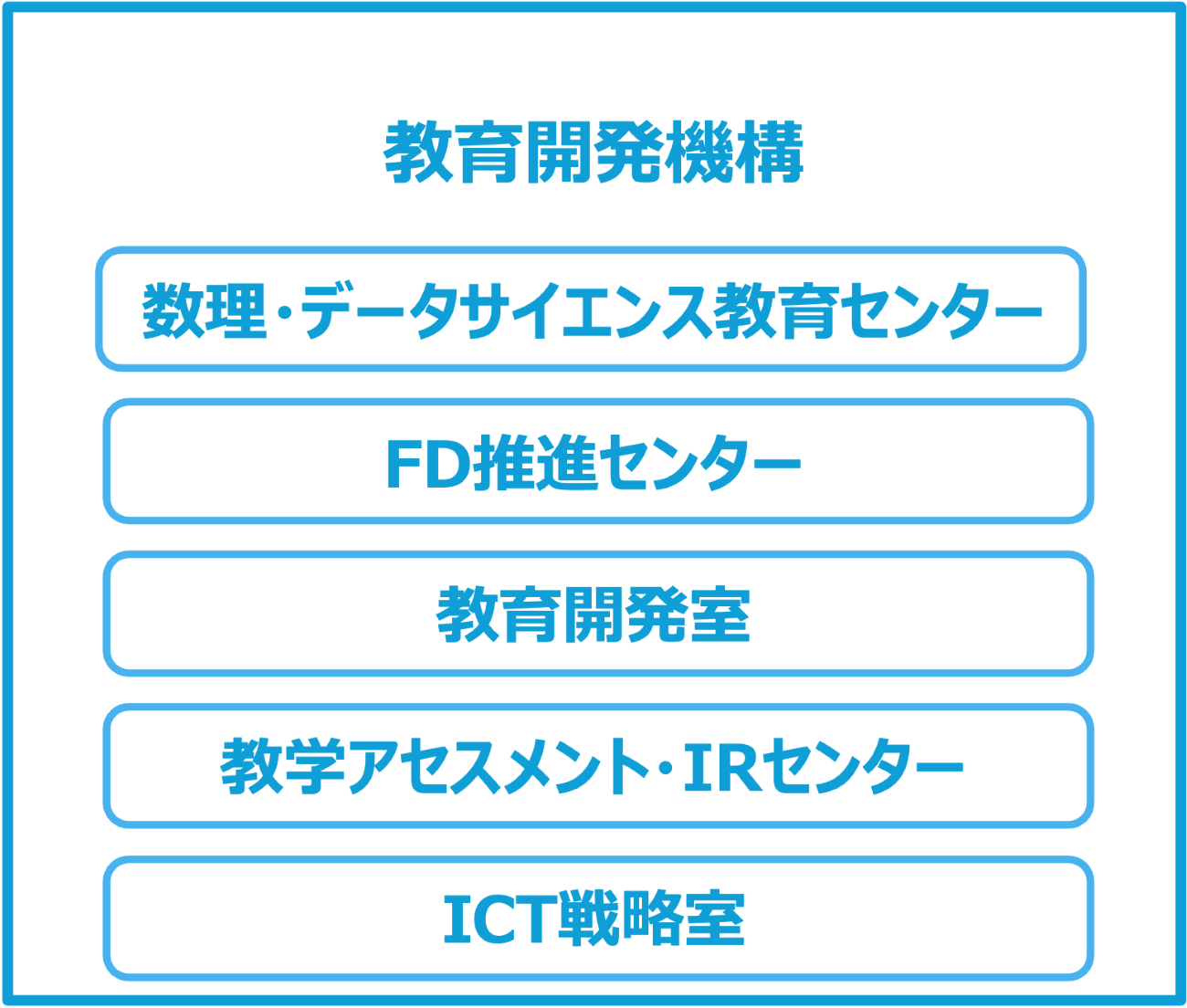

東京都市大学では2020年度から、数理・データサイエンスのリテラシー教育を全学部・全学科で必修化しています。当時、全学で必修化する取り組みは前例がほとんどありませんでした。教育開発機構の下に、2020年度「数理・データサイエンス教育センター」を設置し、データサイエンスの教育に注力しています。

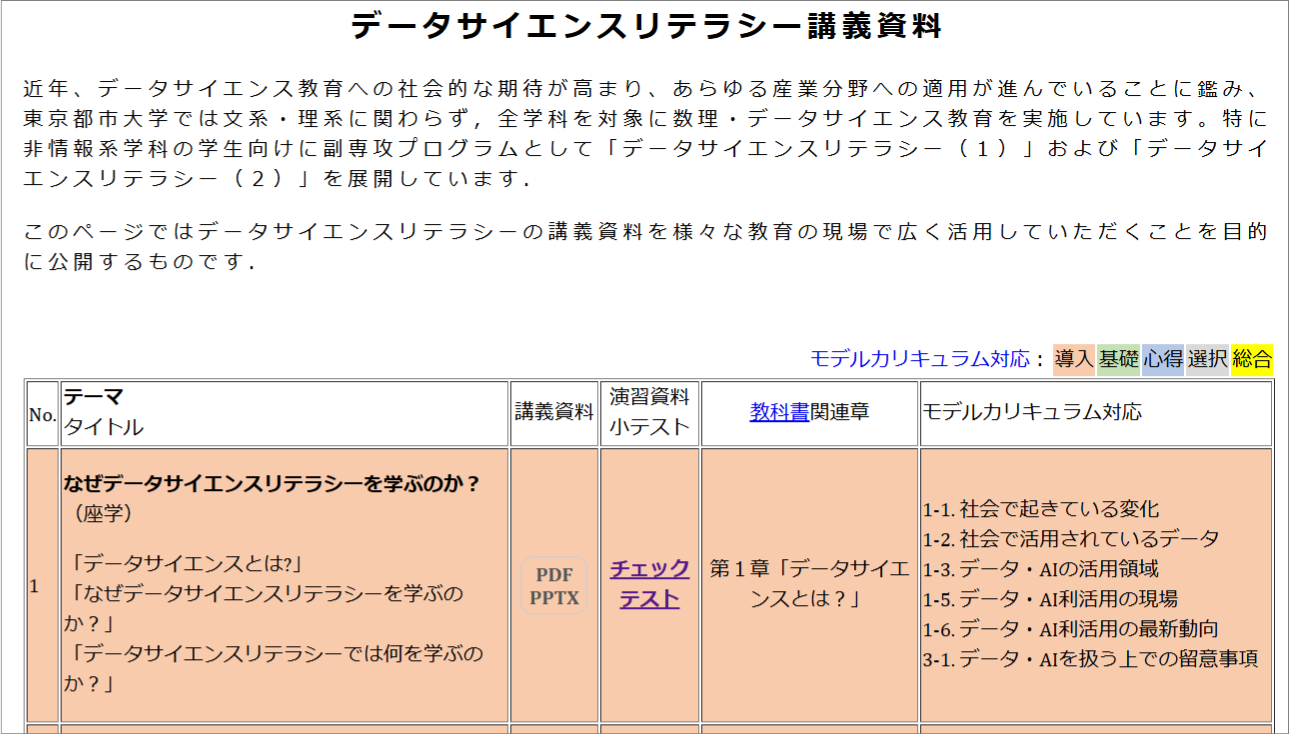

全学必修の実現にあたっては、さまざまな困難がありました。そのうちのひとつは教材の開発です。カリキュラムとしては数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム発行のモデルカリキュラムがあります。しかし、全学必修のため「数学を得意としない学生も積極的に取り組みたくなる」独自の教材を開発する必要がありました。

まず目的を「基礎知識の習得とAIの体験的学びを通してデータサイエンスへの興味を喚起する」と設定しました。単なる技術習得を目的とせず、興味喚起を重視することで学びのきっかけとすることがねらいです。内容については「学生の興味や関心に合わせた切り口やテーマの提供」「グループワークを中心としたカリキュラム構成」などを考慮し工夫しました。

「数学を得意としない学生も興味関心を持てるような講義」の開発には各大学の担当教員の先生方も苦労されていると聞いています。そのような先生方のご参考になるように、また、さまざまな教育の現場で広く活用していただくことを目的として、本学の講義資料はクリエイティブ・コモンズ表示4.0ライセンスの下で公開しており、教育現場でのデータサイエンスのリテラシーレベル向上に貢献したいと考えています(講義資料は本学の数理・データサイエンス教育センターのWebサイトおよび数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアムのWebサイトで公開しています)。