駒澤大学は、業務の効率化と質向上を目的として、Googleの生成AIサービス「Gemini Education」を導入したことを4月21日に発表した。日常業務で活用するGoogle Workspace for Educationとシームレスに連携するGemini Educationを採用することで、生成AIが日常業務へ自然に溶け込む環境を実現した。

駒澤大学では生成AI技術の急速な普及を受け、これまでさまざまなAIサービスの検証やAIチャットボットのPoC(概念実証)などを行い、学内での活用可能性を検討してきた。これらの取り組みを通じ、生成AIの利用を学内で広く浸透させるためには、ツールを切り替える手間なく、普段の業務環境で生成AIを活用できることが重要であると考えた。

そこで同学は、日常業務で利用しているGoogle Workspace for Educationに生成AI機能が付加される Gemini Educationを採用した。生成AIを普段の業務で活用しやすい環境を整え、業務の効率化と質の向上を目指している。

活用例は次のとおり。

- GmailやGoogle Chatの会話内容の要約、抽出

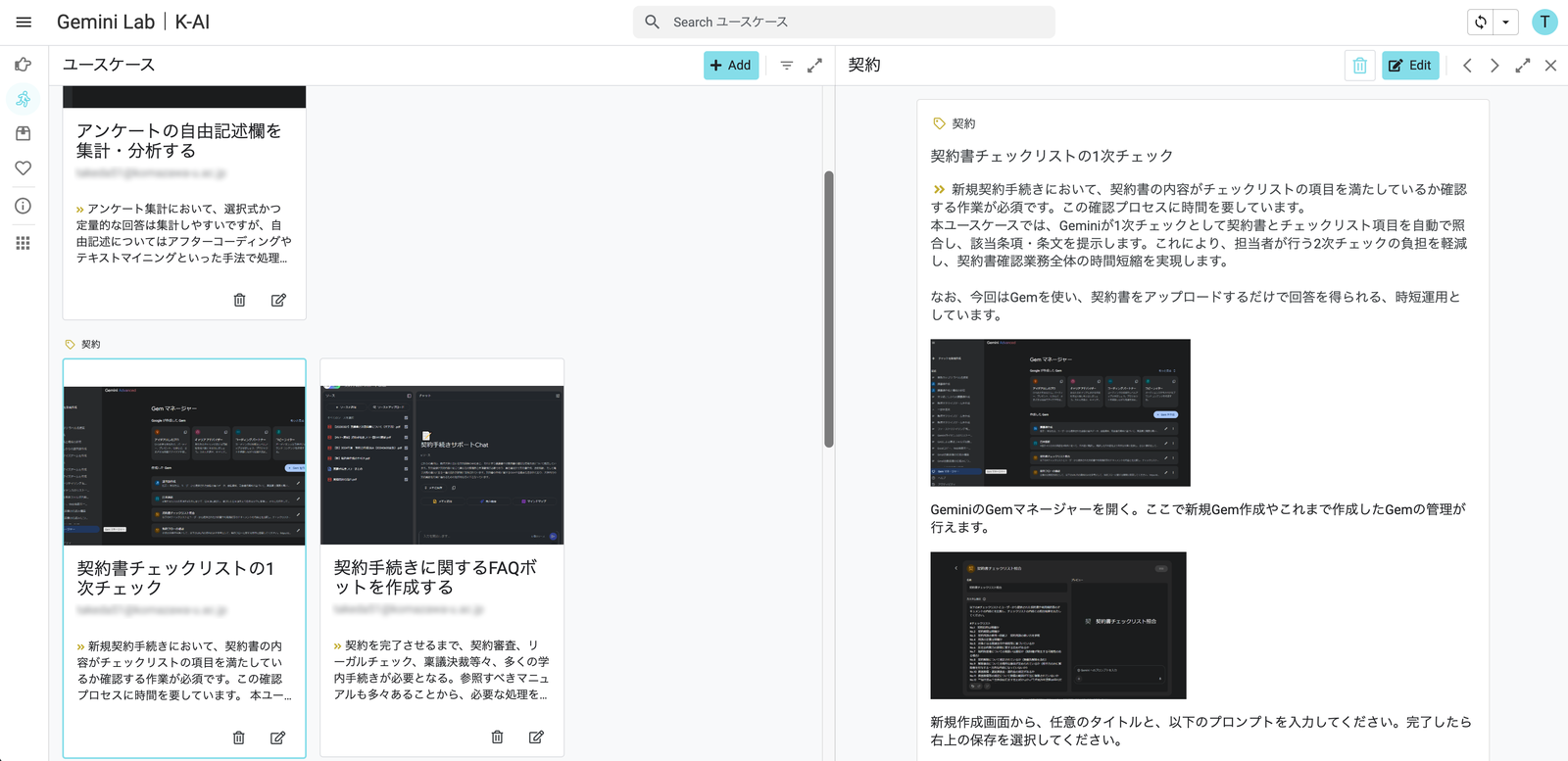

- マニュアルやガイドラインなどの文書作成支援

- アンケートの自由記述欄の集計、分析

- 契約手続きに関するチャットボットの作成

- 委員会録画データの文字起こし、議事録の作成

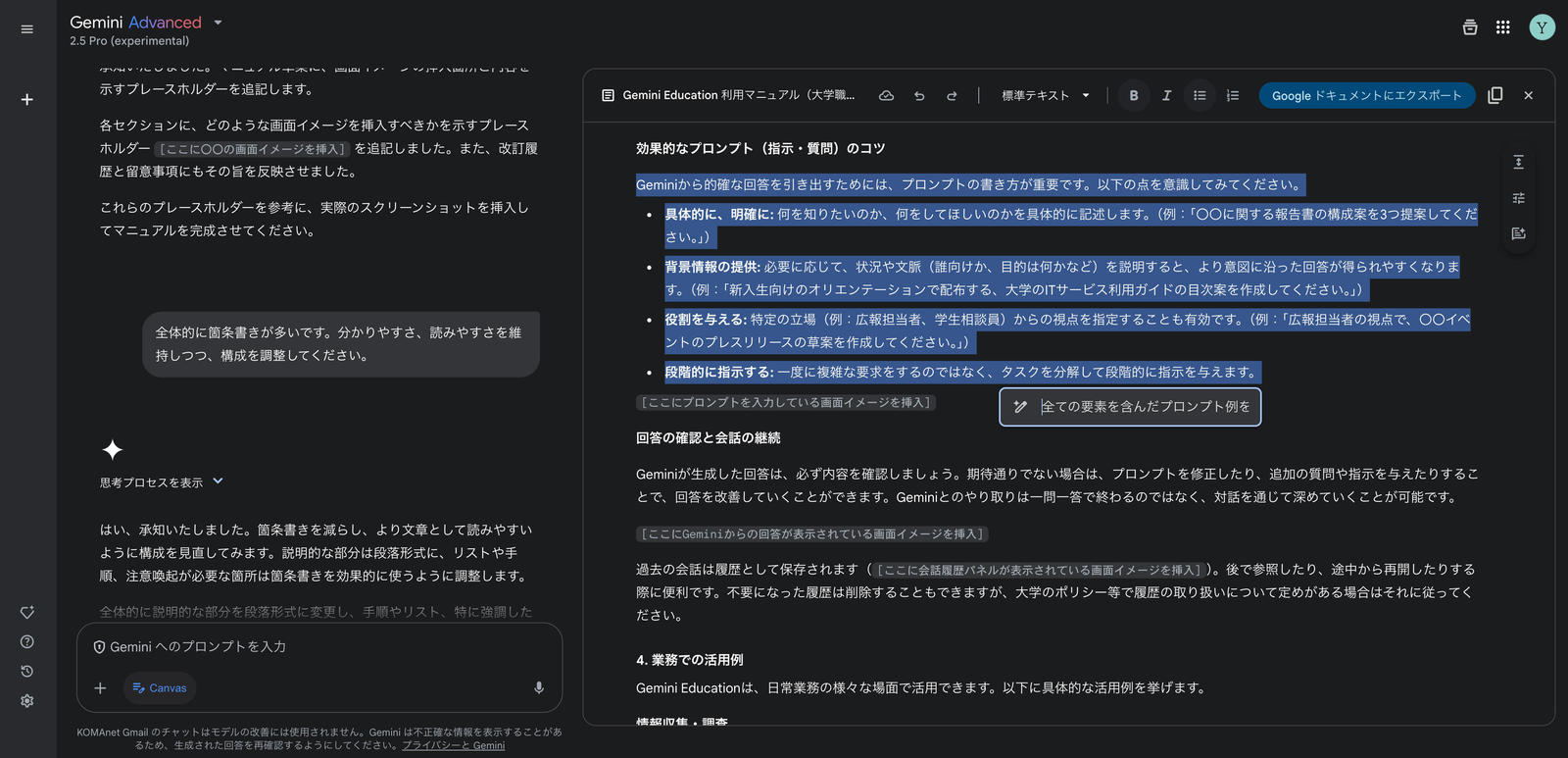

駒澤大学では、Gemini Educationの導入効果を引き出すため、AI推進プロジェクトによる利用支援体制を構築している。主な取り組みとして、汎用的な活用法から部門ごとの個別業務に特化したものまで、さまざまな業務シーンを想定したユースケース(活用事例)や効果的なプロンプトを開発している。また、開発したユースケースやプロンプトは、職員がいつでもアクセスし、参考にできるよう、AppSheet(Google Cloudのノーコード開発プラットフォーム)で構築した専用サイト「Gemini Lab」にて共有。職員自身も新たなユースケースやプロンプトを投稿できるほか、いいねやお気に入り、コメント機能などを実装し、職員間の情報共有やコミュニケーションを活性化させるコミュニティとしての役割も担っている。さらに、Gemini Educationの操作説明やハンズオンといったセミナーを定期的に開催し、職員のAIリテラシー向上とさらなる利用促進を図っている。

今回の導入は、業務効率化による時間の創出と、業務の質的向上の両面から、学生一人ひとりへのサポートを手厚くするための重要なステップとなる。同学は創出された時間を学生への教育・支援に活用するとともに、生成AIによる業務の高度化を通じて、さらなる学生サポートの充実を目指すとしている。

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア