はじめに

総合的な学習の時間において、児童が主体的に学ぶための準備や、多様なアウトプットを評価することに難しさを感じている先生は少なくないでしょう。ICTの活用が進む一方、いまだに手作業での実践が中心という現場も少なくありませんでした。そうした状況の中、2025年8月13日にGoogleがGeminiの年齢制限を撤廃したことにより、状況は大きく変わりました。小学校からでも児童が直接、生成AIを操作し、AIと対話しながら学ぶ授業が実現可能になりました。

もっとも、学校現場では「どう使っていいかわからない」という戸惑いや、「生成AIはハルシネーション(虚偽の情報)があるから危険だ」「AIに頼ることで子どもたちが頭を使わなくなるのではないか」といった心配の声があるのも事実です。

この記事で紹介する授業は、そうした懸念や誤解を払拭するためのひとつの提案です。加えて、従来の総合的な学習の時間で散見された、児童が資料を熱心に調べても、結果として内容を書き写すだけ(いわば「ハンドコピペ」)の状態にとどまってしまう、という課題への対策も意図しています。これは筆者が実際に学校現場で実践している内容に基づいています。特筆すべきは、担任学級ではなく、総合的な学習の専科として担当する学級(必ずしもICTの操作に慣れているわけではない児童たち)で成果が出ている点です。つまり、特別な環境でなくとも、どこの学校でも実施可能な内容となっており、児童が自分の考えを持ち、自分の言葉でまとめられるような仕組みを組み込んでいます。

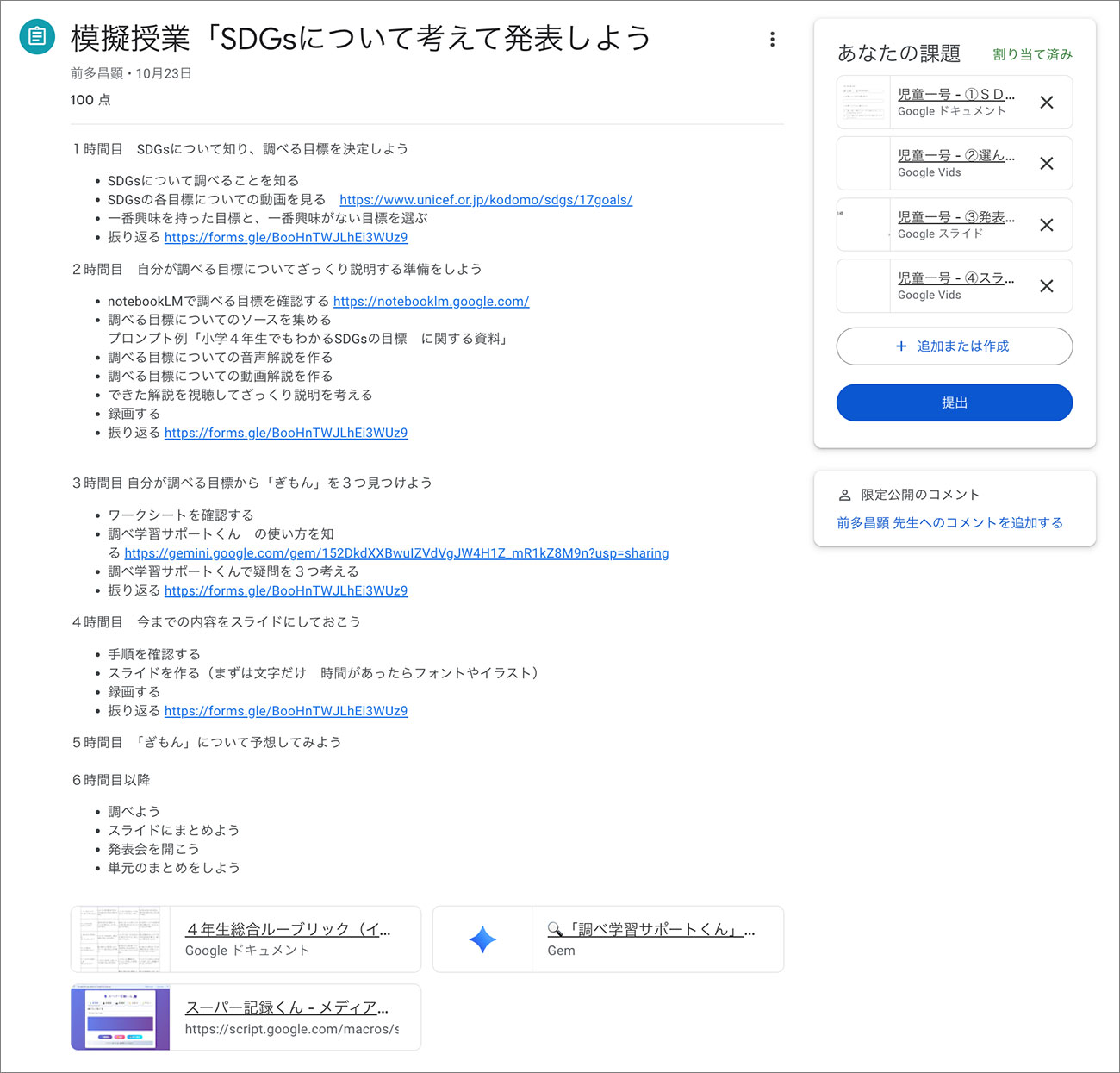

ここでは、Google Classroomを学習のハブとして据え、Gemini(Gem[※])やNotebookLMといった生成AI機能と、生成AIを搭載した新しい動画作成であるGoogle Vidsを連携させた、小学校4年生におけるSDGsの具体的な授業実践の手順をご紹介します。

[※]Gemとは、特定の目的(例:「振り返り専用」「疑問出しサポート」)に合わせて、教師がAIの指示(プロンプト)を事前設定できる、Google Geminiのカスタマイズ機能です。

総合的な学習の土台をClassroomで準備する

まず、総合的な学習の時間の全体像を児童と共有するための準備を行います。Google Classroomに、1時間ごとの細切れな課題を提示するのではなく、単元全体(ここでは6時間分)の活動の流れを1つの「課題」や「資料」としてまとめて提示することをおすすめします。これにより、児童は「ファイルがどこに行ったかわからない」と迷うことが減り、学習の見通しを持ちやすくなります。

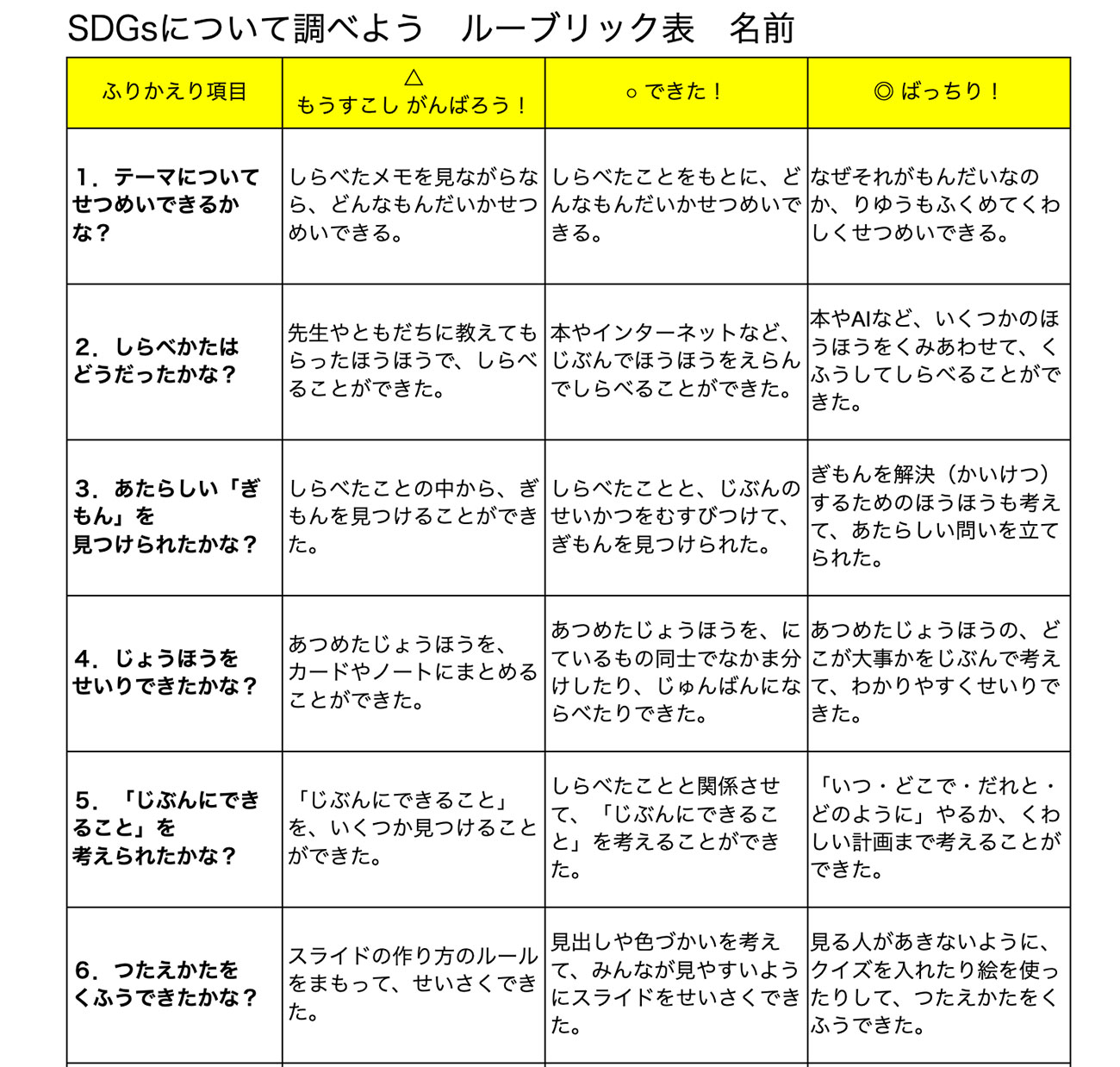

次に、単元の評価規準となるルーブリックを作成します。このルーブリックは、AI(Gemini)を活用し、短時間で効率的に作成しています。例えば、文部科学省が公開している総合的な学習の時間の解説資料 (PDF)や、勤務校の総合的な学習の全体計画、指導要録の評価の観点などをGeminiに読み込ませます。さらに「こんな授業をしたい」「児童にこんな力をつけてほしい」というイメージを音声入力などで具体的に伝えます。

その上で「小学校4年生向けのルーブリックとして」「児童が学習のロードマップとして使えるように」「3段階で」といった指示を与えると、叩き台となるルーブリック案が生成されます。ここで大切なのは、1回の指示で完璧なものを目指すのではなく、AIと対話しながら徐々に育てていく感覚を持つことです。生成された案を見て「ここは難しすぎるから、もっと簡単な表現にして」といったように少しずつ指示を追加し、理想の形に近づけていきましょう。

もちろん、AIの生成結果をそのまま使うのではなく、最終的には自分の目で確認し、学級の実態に合わせて手直しすることが重要です。このルーブリックもClassroomにリンクして、児童がいつでも「何が求められているか」を確認できるようにしておきます。