なぜ今「ゼロトラスト」なのか? 次世代校務を支えるセキュリティのあり方

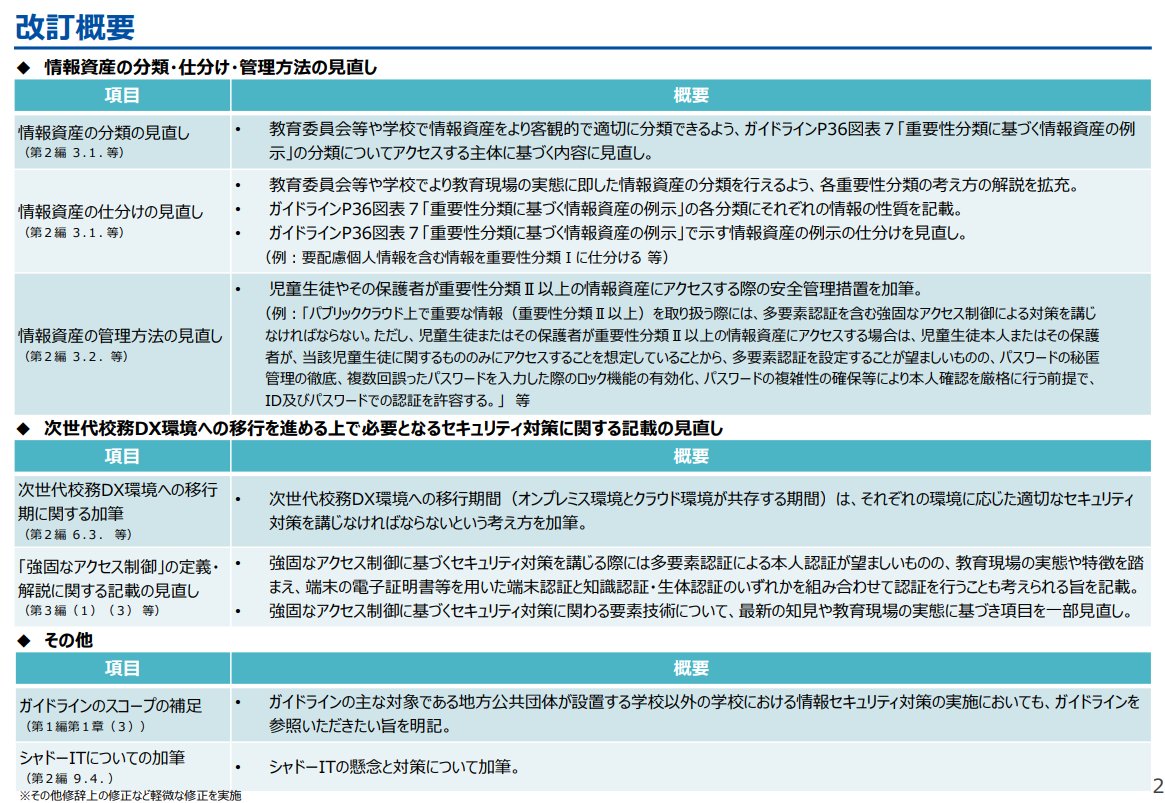

──2023年3月に公表された「GIGAスクール構想の下での校務DXについて」では、クラウド上での校務実施を前提とした校務DXのあり方が示されています。また、2025年3月には「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(以下、ガイドライン)も改訂されました。今回の改訂を受けて、教育委員会や学校の担当者は特にどの点に注目すべきでしょうか。

まず背景として、これまでの学校現場のネットワークは、先生方が使う校務系ネットワークと、児童生徒が使う学習系ネットワークが分離されていました。自治体はそれぞれで校務システムを導入していたため、都道府県内での転校時などにデータ連携が非常に煩雑になるという課題がありました。また、システム導入のコストも各自治体が個別に負担するため、特に小規模な自治体にとっては導入が進みにくい状況でした。

こうした状況を改善し、データ利活用を推進するため、文科省は都道府県単位で校務システムを調達したうえで、クラウド化を推進する方針を打ち出しました。「GIGAスクール構想の下での校務DXについて」では、次世代の校務DXの方向性として、校務系・学習系ネットワークの統合や校務システムのクラウド化が示されています。これは、今まで各自治体がそれぞれオンプレミス型で設置していた校務系システムを、都道府県の主導のもと、自治体がクラウド型のシステムを使用することで、転校時のデータ連携やコスト削減、業務効率化、災害時のレジリエンスを高めることを実現しようとするものです。

──ネットワークが統合されることで、セキュリティの思想そのものを変える必要がある、ということですね。

はい。これまでのネットワーク分離は、セキュリティを物理的な境界で強固に保つ方法でした。今後はクラウド化によってどこからでもアクセスできる環境が実現されるため、セキュリティの考え方もそれに合わせて変わる必要があります。そこで、「GIGAスクール構想の下での校務DXについて」において指し示されたのが「ゼロトラスト」です。

「GIGAスクール構想の下での校務DXについて」の「いわゆるゼロトラスト」は、実は新しい内容が加わったものではありません。従来のガイドラインの中にもともと要素技術として入っていたキーワードを、「ゼロトラスト」という形でまとめ直した、というのが実態です。ただし「ゼロトラスト」という言葉自体は概念であり、次世代校務システムを支えるもっとも重要な要素技術は、正確に表現すると「ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス」(以下、ZTNA)のことです。ここは誤解されがちな部分といえます。

このZTNAは、ゼロトラストセキュリティ全体の設計思想である「ゼロトラスト・アーキテクチャ」(以下、ZTA)とは区別して考える必要があります。ZTAは、デジタル庁による各政府省庁を横断したGSS(ガバメントソリューションサービス)でのゼロトラスト実装においても、日本政府全体でまだ完全に実現できていないほどの高度で堅牢なセキュリティレベルであり、一自治体や一教育委員会、学校単独で実現できるレベルのものではありません。国家レベルで、脅威インテリジェンスに応じた動的なアクセス制御を実現していく壮大な計画を必要とします。

ガイドラインで示されている「強固なアクセス制御による対策」は、ZTNAの要素技術を指しています。ZTNAは、アクセスするユーザーの本人確認だけでなく、デバイスの状態、アクセス元(場所、IPアドレス)、時間、異常な振る舞いなどの「コンテキスト」を継続的に確認し、動的なポリシーに基づいてアクセスを許可する技術です。これは、認証が成功すればネットワーク全体へのアクセスを許してしまうVPNと比較して、より高いユーザー認証レベルを実現します。現在のガイドラインでは、このZTNAの要素技術の例として、多要素認証(MFA)、リスクベース認証、シングルサインオン(SSO)、通信の暗号化、Webフィルタリング、モバイル端末管理(MDM)、アンチウイルス、データ暗号化、不正アクセス検知・遮断技術などが挙げられています。