【鹿児島県鹿児島市】ヘルプデスクを活用したワンストップ対応で、フレキシブルなICT支援を実現

ICT支援員への期待が高まる中、その役割や業務形態、力量などについて、どう捉えてどう可視化するか、悩みつつ手探りで対応している自治体は少なくない。そうした中、人口約58万人、小学校78校・中学校39校・高校3校を擁する鹿児島市では、ICT支援員が有効に機能しているという。

木田博氏は同市の学校ICT推進センターの所長などを務め、現在は教育委員会で教育DX担当部長として、学校ICT推進センターや学校のみならず、市立図書館や給食センターといった教育委員会の組織を横断し、14の課におけるデジタル領域事業を所管する。

木田氏は「組織横断は非常に重要だと考えている。教育DX担当部長に就任し、各課が重複したデータを持っており、調査も重複して実施していることが判明した。調査が減れば教員の負担が減り、データを有効に活用できる。そこで、まずは教育委員会でデータを共有・共通化することから始めている」と語る。

なお鹿児島市では、GIGAスクール構想 第2期に向けて学習者用端末の約8割を今夏に更新する予定で、新しい機器やシステムが導入されれば教員への研修が必要となり、そのレクチャー役をICT支援員が担うこととなる。

文部科学省の「令和7年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」では、ICT支援体制として、ICT支援員を4校に1人配置することに加えて、教育センターなどへの「ヘルプデスク」の設置が期待されている。現在、鹿児島市のICT支援員は、市が会計年度任用職員として直接雇用した4人で、120校を抱える自治体としては少ないものの、先述のヘルプデスクの機能を強化している。

同市におけるICT支援員の主な業務は、学校ICT推進センターのヘルプデスクとして1日100件ほどの対応を行うほか、操作研修の講師、授業の支援、端末や機器のメンテナンス、コンテンツや操作マニュアルの作成などを担当する。業務に必要な機器類は教育委員会側で準備し、予算は学校ICT推進センターの運営経費として計上している。勤務時間は6時間45分の2シフト制で、学校への移動には公用車を使用する。

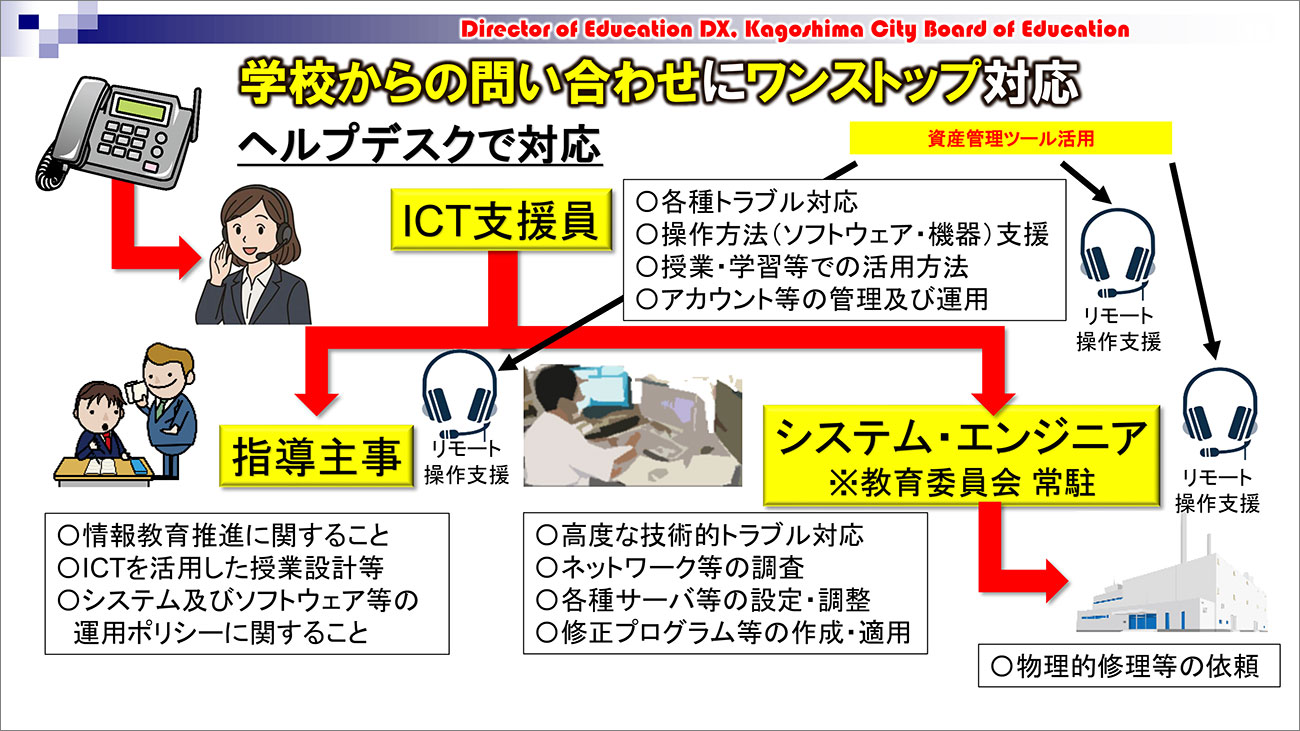

ヘルプデスクに問い合わせがあると、まずICT支援員が対応し、遠隔操作ツールで問題解決を行う。そして、情報教育推進に関することなど、内容によっては指導主事が対応し、高度な技術的トラブルは教育委員会に常駐するシステムエンジニアが対応するといったように、ワンストップで対応している。

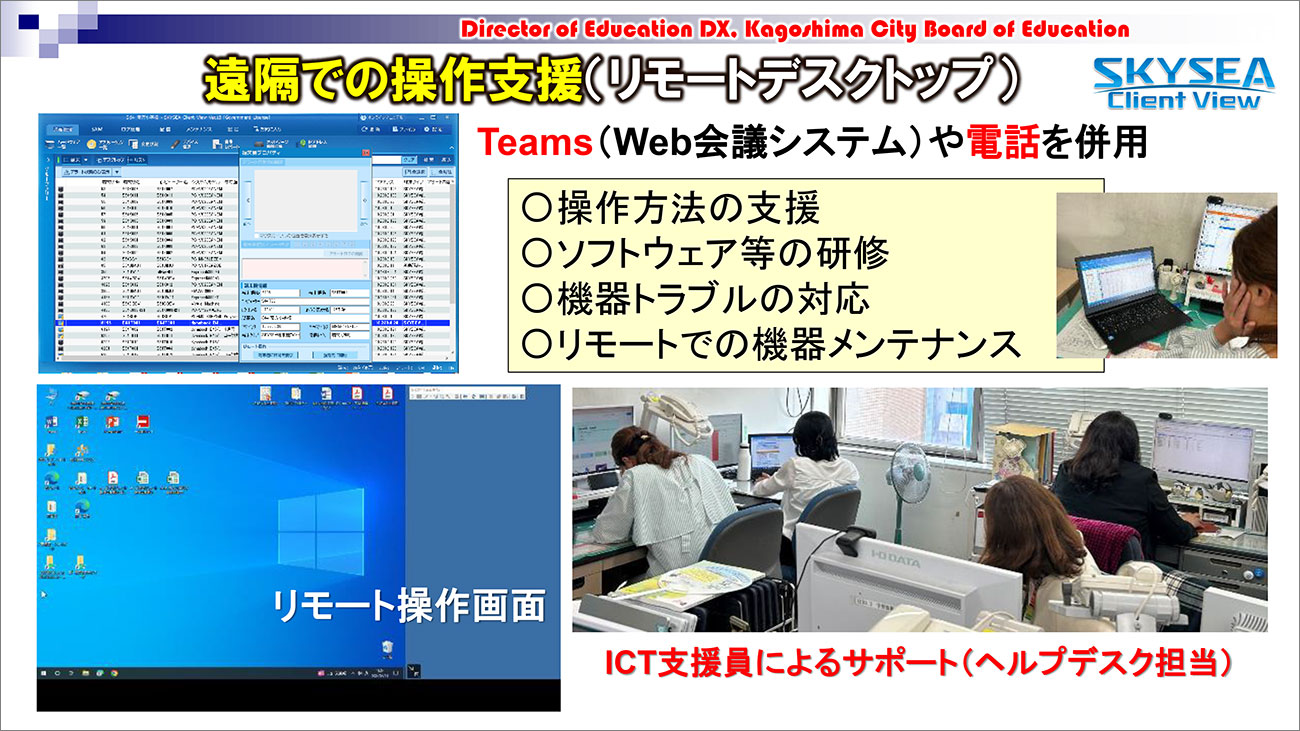

遠隔での操作支援には「SKYSEA Client View」を活用し、学校にいる教員と同じ画面を見ながら操作支援や機器トラブルに対応する。木田氏は「電話のみでの対応は大変難しい。また、支援員が直接操作して対応することも可能だが、できれば教員が自分で解決できるように伴走することを意識している」と語った。

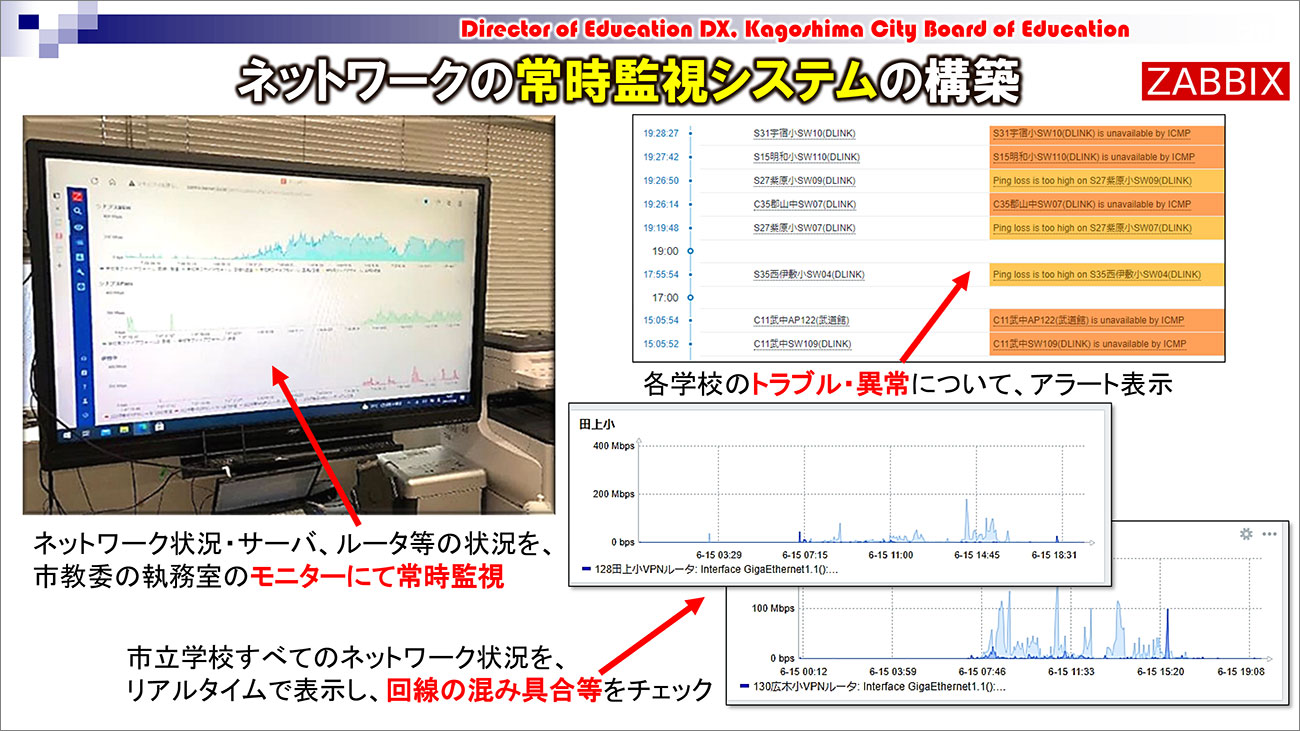

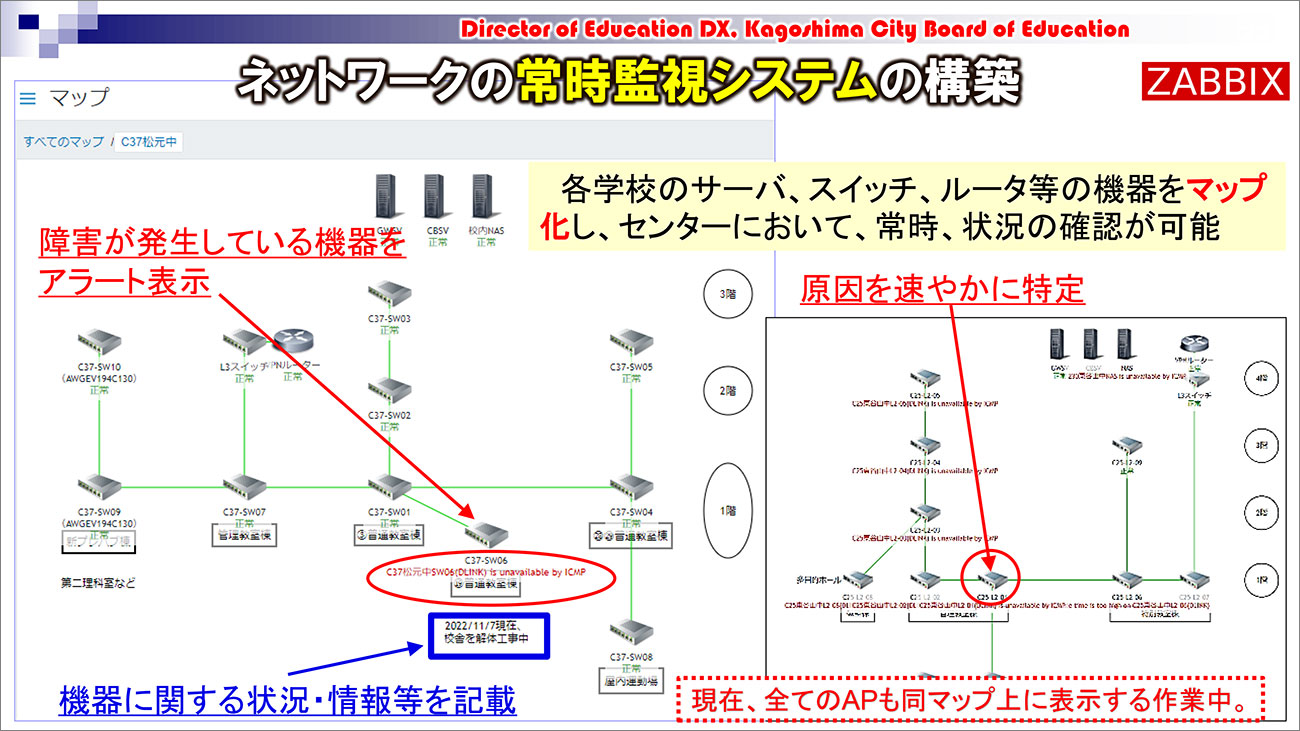

さらに、トラブルの原因の把握・特定を迅速化するためにオープンソースの「Zabbix」を導入。監視ログを活用することで、障害発生のタイミングや原因を特定しやすくなるという。例えば、各学校でトラブルや異常があればアラートとして通知され、トラブル発生中の学校が地図上に示される。さらにネットワークエラーの箇所もシステム図で可視化されるため、トラブルの原因を速やかに特定できる。

こうした遠隔・監視システムにより、これまでは現場に出向き、対応に半日かかっていたトラブルの約半数が、電話を受けてから5分ほどで解決できるようになった。さらに、フルノシステムズの「UNIFAS」によるネットワーク監視システムを導入し、アクセスポイントの管理も行っている。

このように人員こそ少ない鹿児島市のICT支援体制だが、教員の満足度は全国平均よりも高く、ヘルプデスクの利活用が功を奏しているという。

木田氏は最後に、ICT支援員の事業継続や新規予算確保に向けたポイントを解説。「教員が楽になる」「子どもたちがICTをどんどん使う」といったように情に訴えるよりも、文科省の「令和5年度 ICT支援員の配置状況」や「学校のICT環境整備3か年計画(2025~2027年度)」「全国学力・学習状況調査」の質問紙調査の結果、デジタル庁の「校務DXの取組に関するダッシュボード」など、エビデンスや根拠を示すと説得力が増すことを説明した。加えて「現場の要望や支援希望のポイントなどの『声』を示すことも効果的」と強調した。