早稲田大学政治経済学術院の尾野嘉邦教授、ハーバード大学・早稲田大学現代政治経済研究所の打越文弥特別研究所員、学習院大学の三輪洋文教授の研究グループは、高校生の大学選びに対する「親の意識」に焦点を当て、性別による評価の違いを調査した結果を7月15日に発表した。調査対象は全国の成人3000名となり、同調査における「親」とは実親に限らず保護者全般を指す。

調査結果によれば、女子が「女子学生が多い大学」または「女子向きとされる学部」を希望している場合、その親は受験を勧める傾向が明らかになっている。さらに、男子と比較して女子の大学進学に経済的な便益を見込んでいない親、または伝統的な性役割意識を持っている親は、女子の難関大学受験を勧めない傾向がみられる。

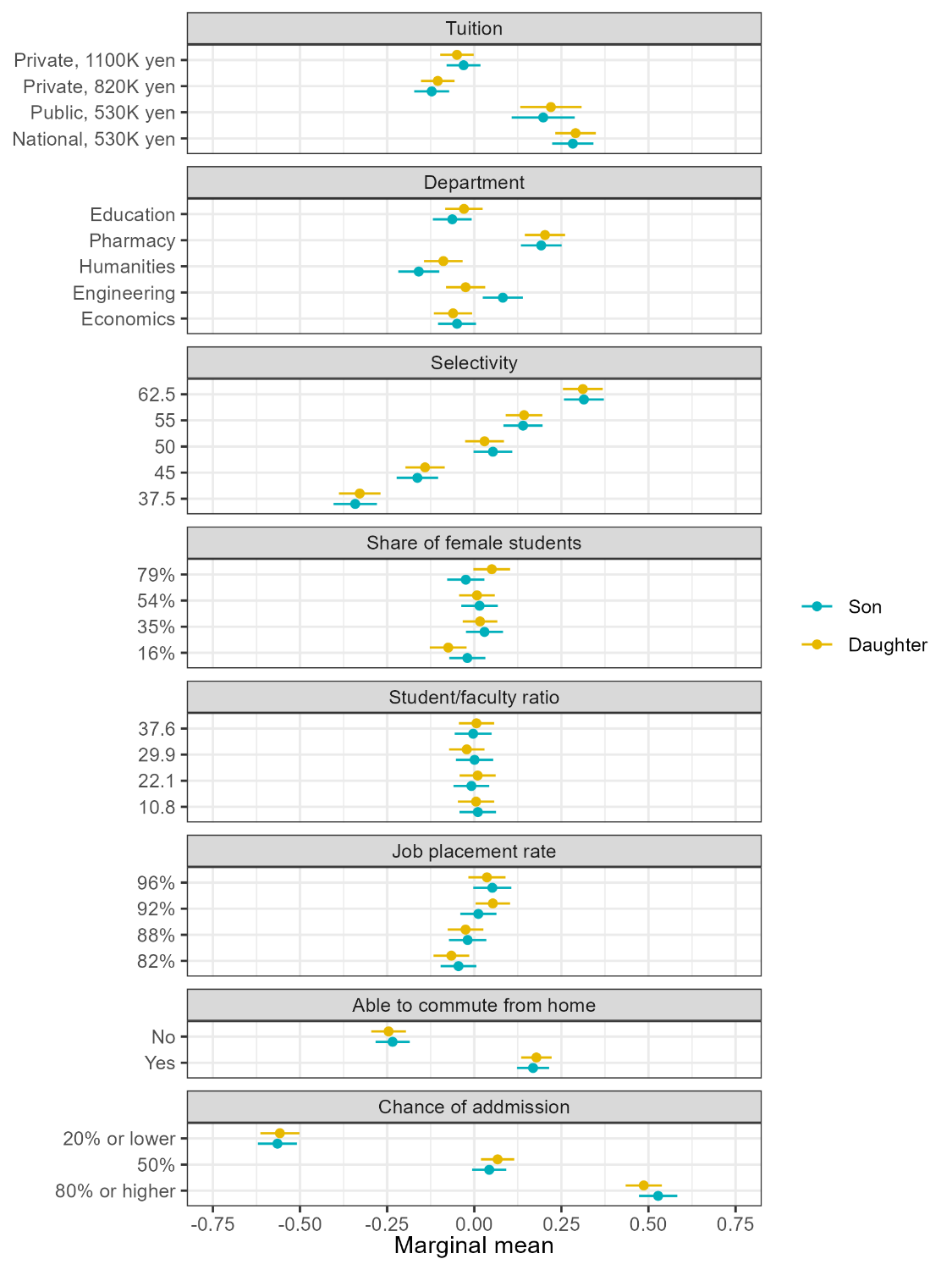

親が子どもの受験先をどう評価するかについて、大学の種類、学部、通学方法といった要素がどのように影響しているかをみると、女子割合が高い大学や文学部(Humanities)への受験を予定している場合に親の評価は高くなる。このことから、進学に対する親の意識にはジェンダーによる違いがあることが示されている。

なお、これまでの研究は、教育社会学やジェンダー研究の専門家によって進められてきた。大学・短大を含めた女子の高等教育機関進学率が上昇し、男女の大学進学率は均等化している。それにもかかわらず、難関大学や理系分野では依然として男性が多数を占め、女子が難関大学への進学を避ける傾向は続いている。これは、本人の希望だけでなく親の性別に対する期待が影響しているのではないかと考えられる。

日本を含む東アジア諸国では、選抜的な大学入試制度のもと、性別による進路の分化が顕著にみられ、その進路選択の違いは本人の志望や能力によるとされてきた。しかしながら、「親の意識」などの周囲の影響は十分に検証されておらず、これまでの研究は主にインタビューや観察データに基づいており、因果関係の特定には限界があったという。

今回の研究は、女子の進学判断における「親の無意識バイアス」を可視化することを目指して行われた。子どもが「男子か女子か」によって親が進学先をどう評価するのかを検証して、特に難関大学への進学に対して親の態度がどのように変化するかを調べた。

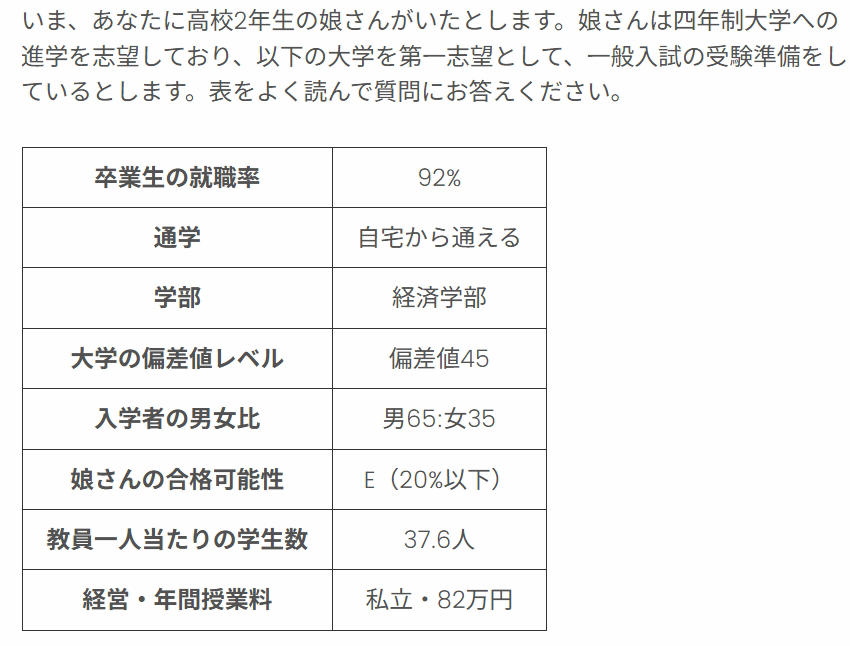

具体的には2023年2月下旬〜3月上旬の期間、調査対象者に架空の高校生のプロフィールを提示して、その高校生の親として「受験を勧めるかどうか」を評価してもらう調査実験(コンジョイント分析)をオンラインで行っている。子どもの性別、志望学部、学部内の女性学生比率、通学距離などを無作為に組み合わせることで、親の反応を統計的に分析した。

その結果、大学の難易度そのものに対しては子どもの性別による評価差は大きくなく、難関大学を受験することは、男女関係なく親から勧められる傾向がみられた。一方、女子の場合、希望する大学の女子比率が高いと親は受験を勧める傾向が確認された。また、「女子向き」というイメージが強い傾向がある学部(文学部など)を女子が希望している場合も、親は受験を勧める傾向にある。「男子向き」のイメージが強い傾向がある理系学部(工学部)を女子が希望している場合、親は進学を勧めない傾向がみられた。

あわせて調査対象者に、大学に進学することの経済的便益を男女別に予想してもらったところ、女子と比較して男子の大学進学に高い便益を見越している人ほど、女子の難関大学受験を勧めない傾向が明らかになった。さらに、伝統的な性役割意識を持っている親は、女子の難関大学受験を勧めない傾向にあることもわかっている。

今回の研究結果は、大学進学におけるジェンダー格差の背景に、親の無意識の性別観(アンコンシャス・バイアス)が重要な役割を果たしていることを示したものとなる。社会的には、女子受験生向けの入学定員や合格枠として議論が進む「女子枠」導入との関連性も高いといえ、これらの知見は、それらの制度が社会や家庭にどのような影響を与えるかを評価・設計するための理論的基盤となり得る。

同調査はあくまで仮想のプロフィールに基づく評価実験であり、実際の行動や進学決定とは異なる場合がある。また、受験する大学の選択には、家庭の経済状況、学校の進路指導、本人の希望など、さまざまな要因が複雑に関係している。そのため、今後は「実際の出願・進学データとの連携」「家族との対話や進路相談の実態調査」「国際比較による文化的・制度的要因の検証」といった発展的な調査が求められる。加えて、将来的には大学が提供する情報のあり方や、高校段階でのキャリアガイダンスの内容を見直すことも重要としている。

なお、この研究成果は、6月26日に高等教育研究に関する国際誌「Research in Higher Education」に掲載されている。

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア