イー・ラーニング研究所は、「2025年総括『非認知能力』に関する意識調査」の結果を11月21日に発表した。同調査は、子どもを持つ保護者、親族に子どもがいる人に対して、10月3日〜30日の期間に行われ、307名から回答を得ている。

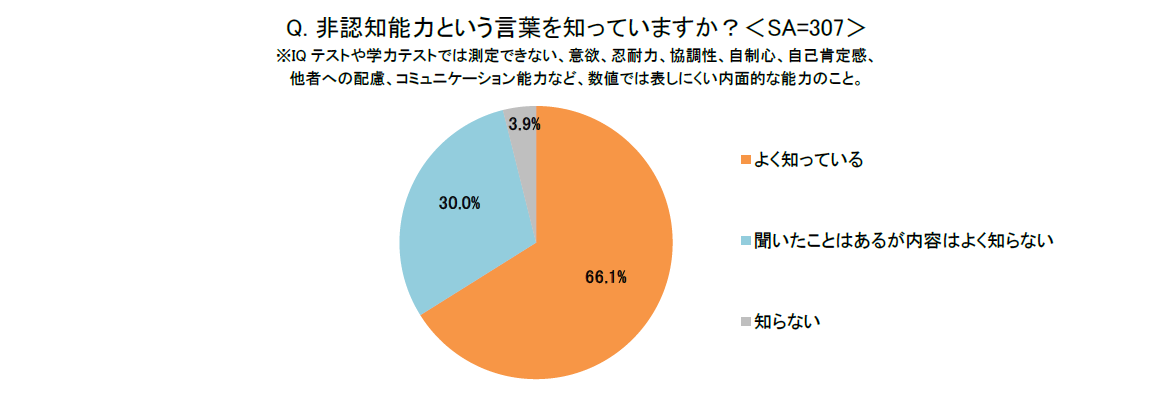

調査対象者に、「非認知能力」という言葉を知っているかを尋ねたところ、「よく知っている」という回答が6割超を占めた。一方で、「聞いたことはあるが内容はよく知らない」という回答も3割に達している。

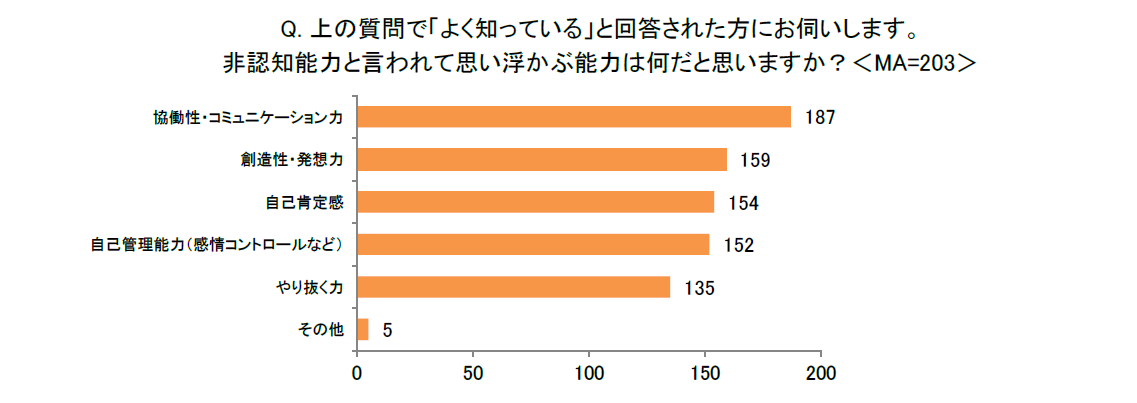

「非認知能力」という言葉を「よく知っている」と答えた人に、非認知能力と言われて思い浮かぶ能力を尋ねたところ(複数回答)、「協働性・コミュニケーション力」が最多となっている。「創造力・発想力」「自己肯定感」がそれに続いた。

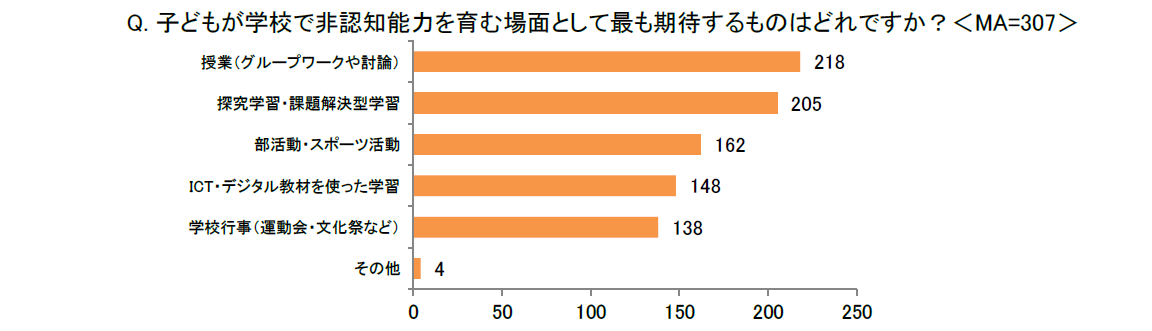

子どもが学校で非認知能力を育む場面として、もっとも期待するものを尋ねたところ(複数回答)、「授業(グループや討論)」が最多となり、「探究学習・課題解決型学習」が続いている。

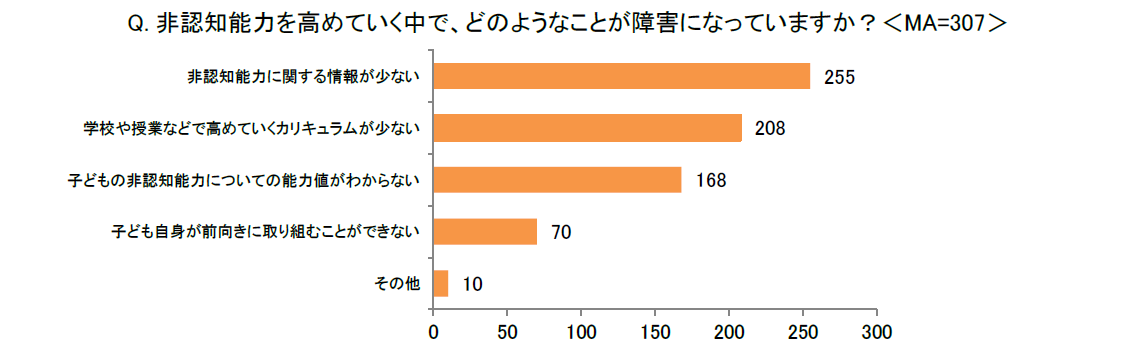

非認知能力を高めていく中で、どのようなことが障害になっているかという質問(複数回答)では、「非認知能力に関する情報が少ない」「学校や授業などで高めていくカリキュラムが少ない」といった回答が寄せられた。

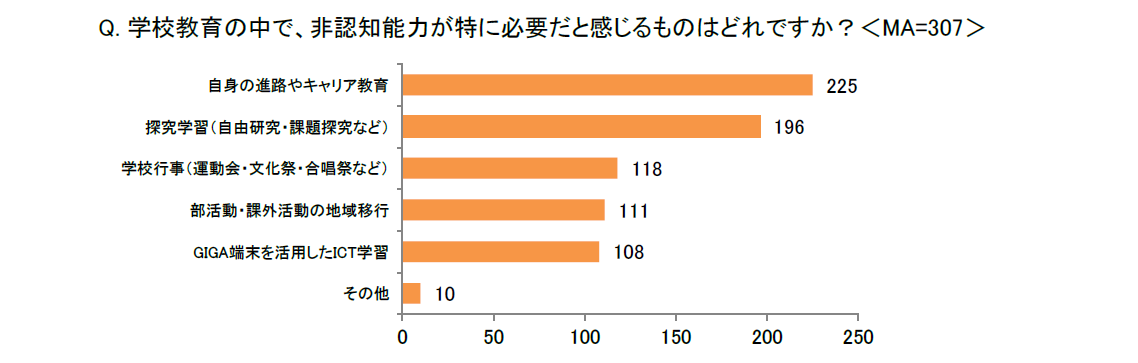

学校教育の中で、非認知能力が特に必要だと感じるものとしては(複数回答)、「自身の進路やキャリア教育」が最多となっている。

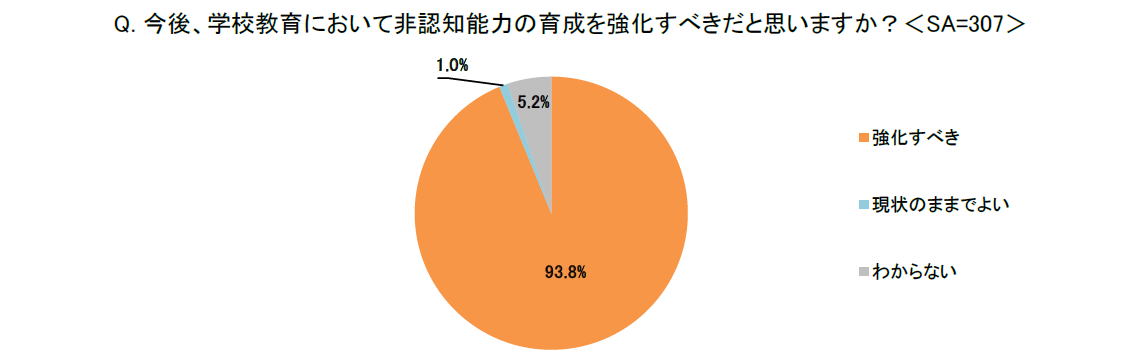

今後、学校教育において非認知能力の育成を強化すべきだと思うかを尋ねたところ、「強化すべき」という回答が9割超を占めた。

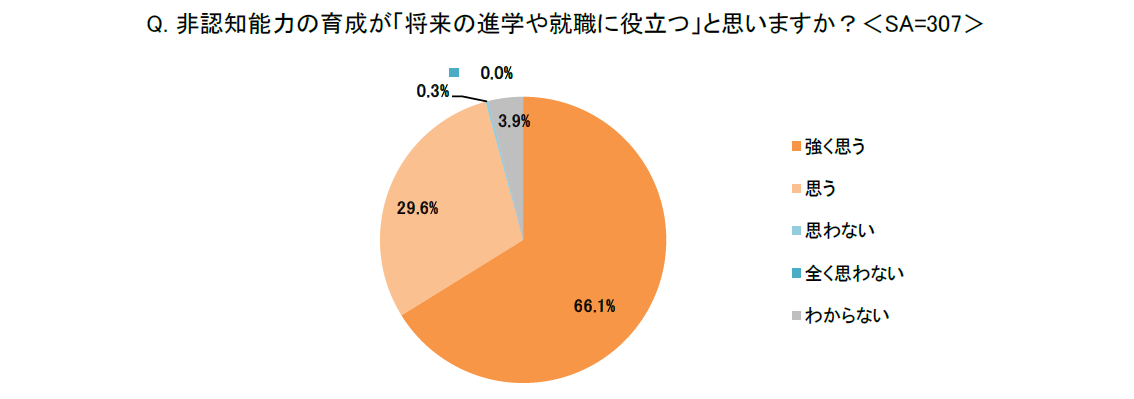

非認知能力の育成が「将来の進学や就職に役立つ」と思うかを尋ねた質問では、「強く思う」と「思う」を合わせた割合が9割超に達している。

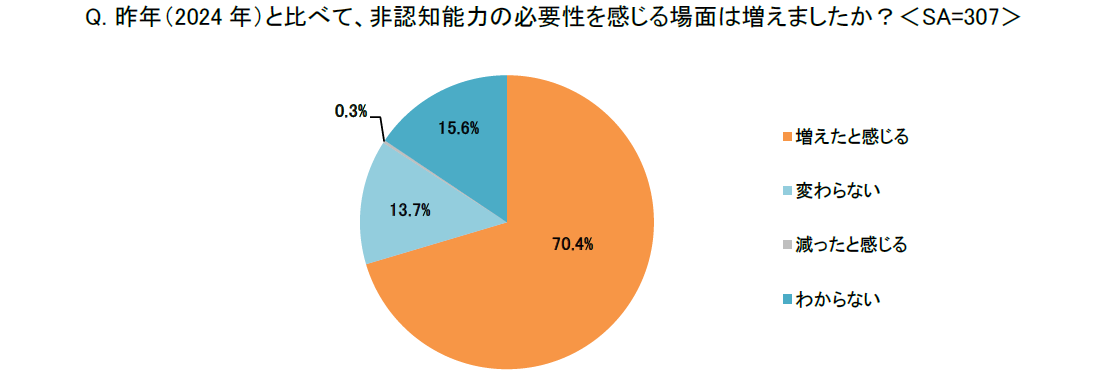

2024年と比較して、非認知能力の必要性を感じる場面は増えたかを尋ねたところ、「増えたと感じる」という回答が7割超を占めた。

- 関連リンク

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア