行知学園は、外国人留学生・外国籍人材の日本語能力に関する調査の結果を9月4日に発表した。同調査結果は、大学教授・准教授、大学職員、専門学校の教員・職員865名を対象に7月11日~15日の期間に行われた調査と、外国人従業員がいるサービス業(卸売、小売、宿泊、観光、飲食業、医療、福祉)の人事担当・経営層1015名を対象に1月10日~14日の期間に行われた調査の結果であり、2つの結果の比較も行われている。

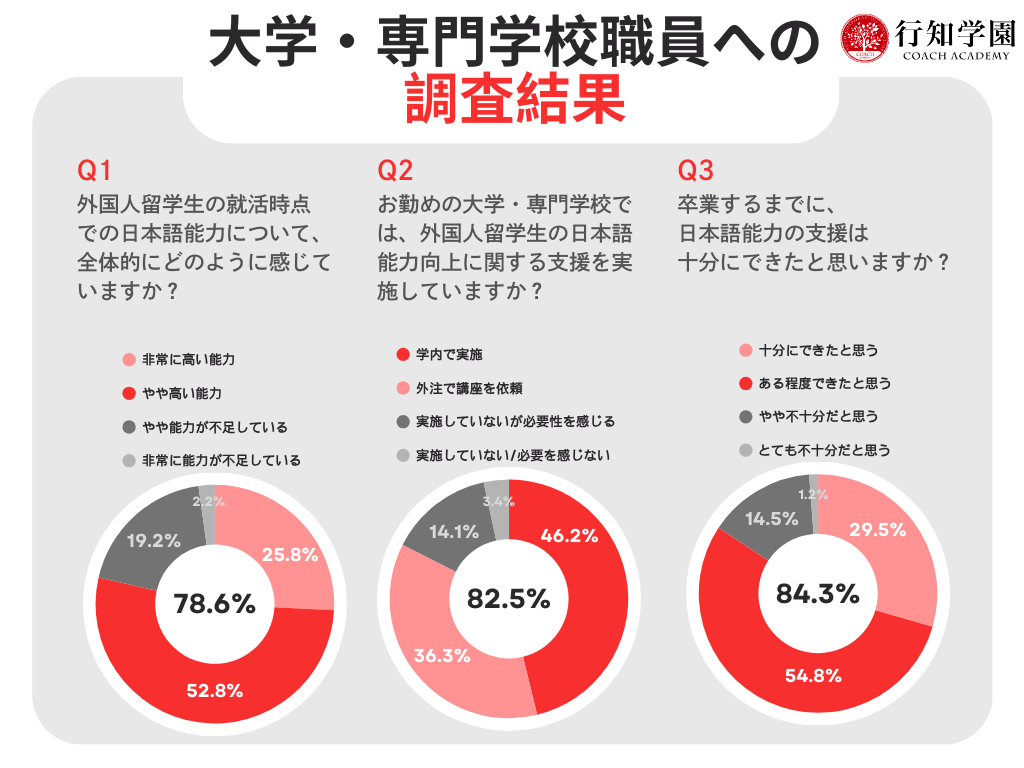

大学・専門学校の教職員に、外国人留学生の就活時点での日本語能力について、どのように感じているかを尋ねたところ、「外国人留学生の就職時点の日本語能力は高い」とする回答が約8割に達している。

自身が勤務する大学・専門学校では、外国人留学生の日本語能力向上に関する支援を実施しているかを尋ねた質問では、「実施している」という回答が約8割を占めた。さらに、外国人留学生が卒業するまで、日本語能力の支援は十分にできたと思うかを尋ねたところ、「卒業までに必要な日本語能力を提供できている」という回答が約9割に達している。

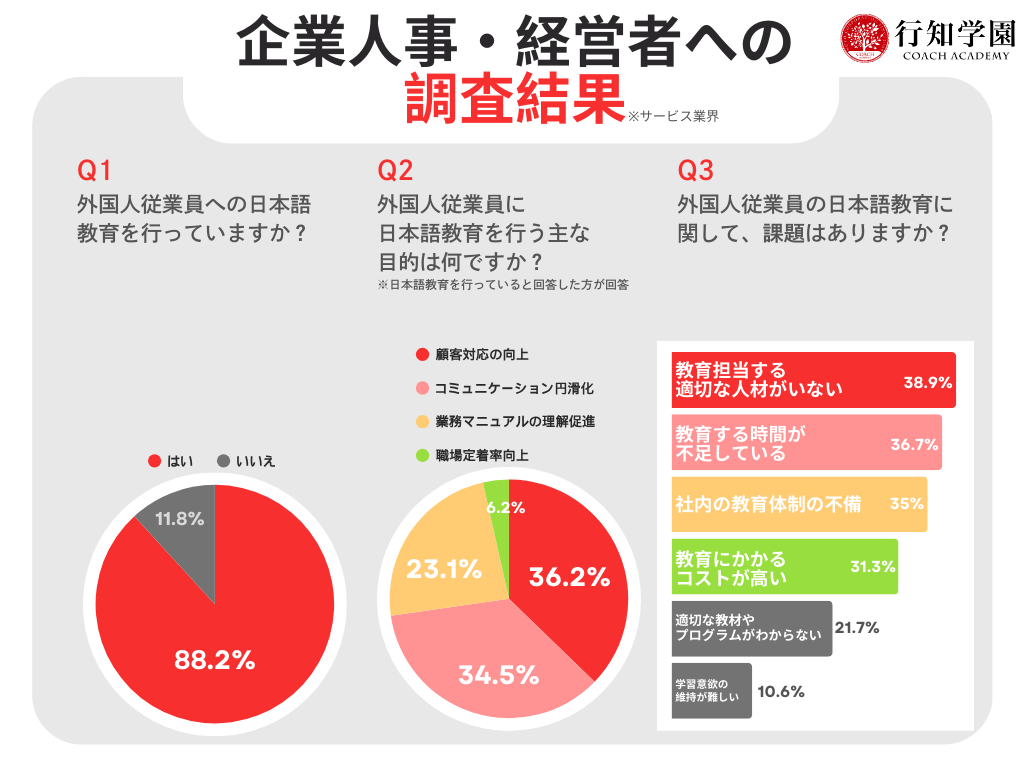

一方、外国人従業員がいるサービス業の人事担当・経営層に対して、外国人従業員への日本語教育を行っているかを尋ねた質問では、「外国人従業員に日本語教育を行っている」という回答が約9割を占めた。

外国人従業員に対する日本語教育のおもな目的を尋ねたところ、「顧客対応の向上」や「コミュニケーション円滑化」が上位となった。外国人従業員に対する日本語教育に関する課題としては、「人材不足」「時間不足」「教育体制の不備」を挙げる回答が多く寄せられた。

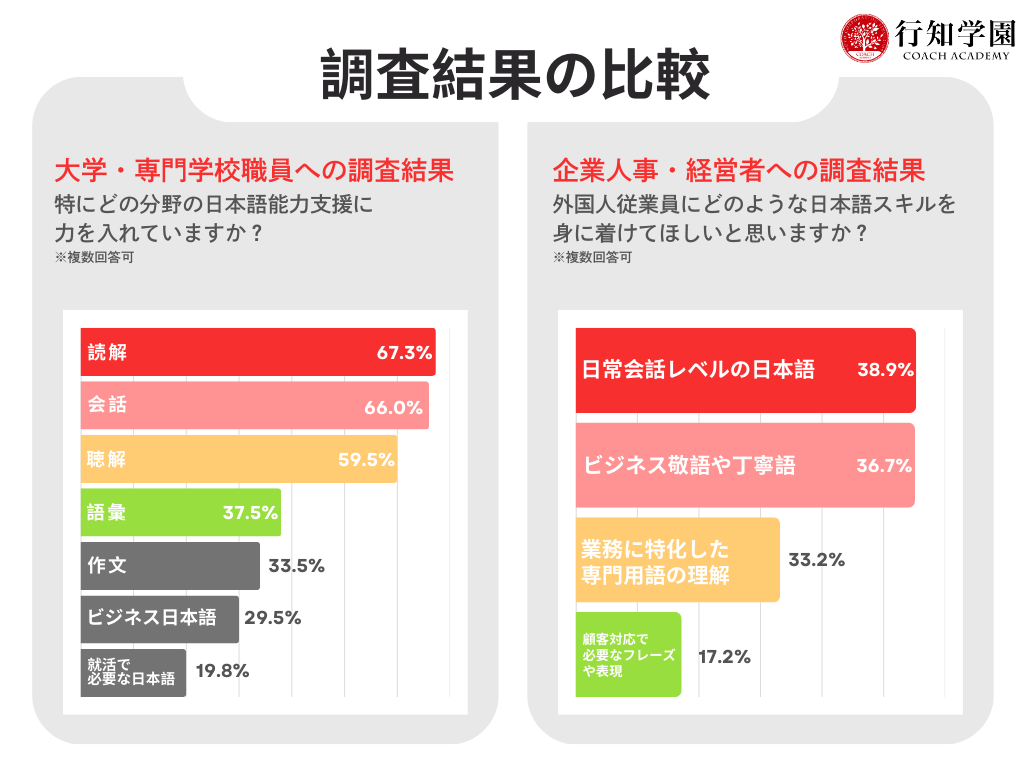

これらの調査結果を比較すると、大学・専門学校では「十分な日本語教育の支援ができている」と考える一方、企業は「現場で必要な日本語能力が不足している」と感じており、教育現場と就職現場の間での認識におけるギャップの存在が明らかになっている。

とりわけ、大学での日本語教育が「読解・会話・聴解」といった基礎力強化に重点を置いているのに対して、企業が求める「ビジネス日本語(敬語・電話応対・メール文など)」や「顧客対応力」といった即戦力スキルとの隔たりがみられる。

日本人学生の新卒就職率が9割以上を維持している一方で、留学生の新卒就職率は5割未満に留まっていることから、このギャップが外国人留学生・外国籍人材の就職活動を難しくしている要因の1つとも考えられると指摘する。

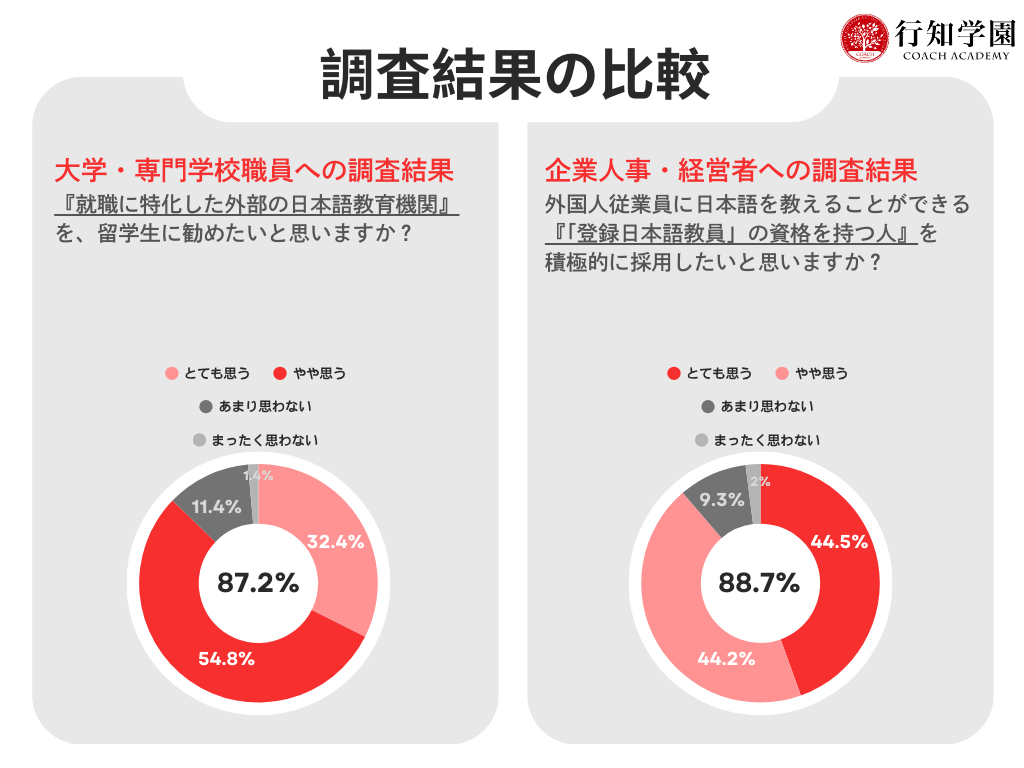

今回の調査では、大学教職員による「就職に特化した外部の日本語教育機関を留学生に勧めたい」との回答が約9割に達しており、企業の「登録日本語教員の資格を持つ人に教育を依頼したい」とする回答も約9割に達している。このことから、大学と企業の双方が外部リソースによる日本語教育を強く必要としていることが明らかになった。

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア