はじめに

本連載では、2022年7月と2023年2月にPadletを使った授業実践についての記事を紹介しました。それから1年以上が経ちましたが、その間もPadletはめざましい進化を遂げています。今回の記事では、前回(2023年2月)の記事以降にPadletに追加された機能の紹介と、それを活用した学校での実践例について紹介していきます。

リンク機能

区切りリンク

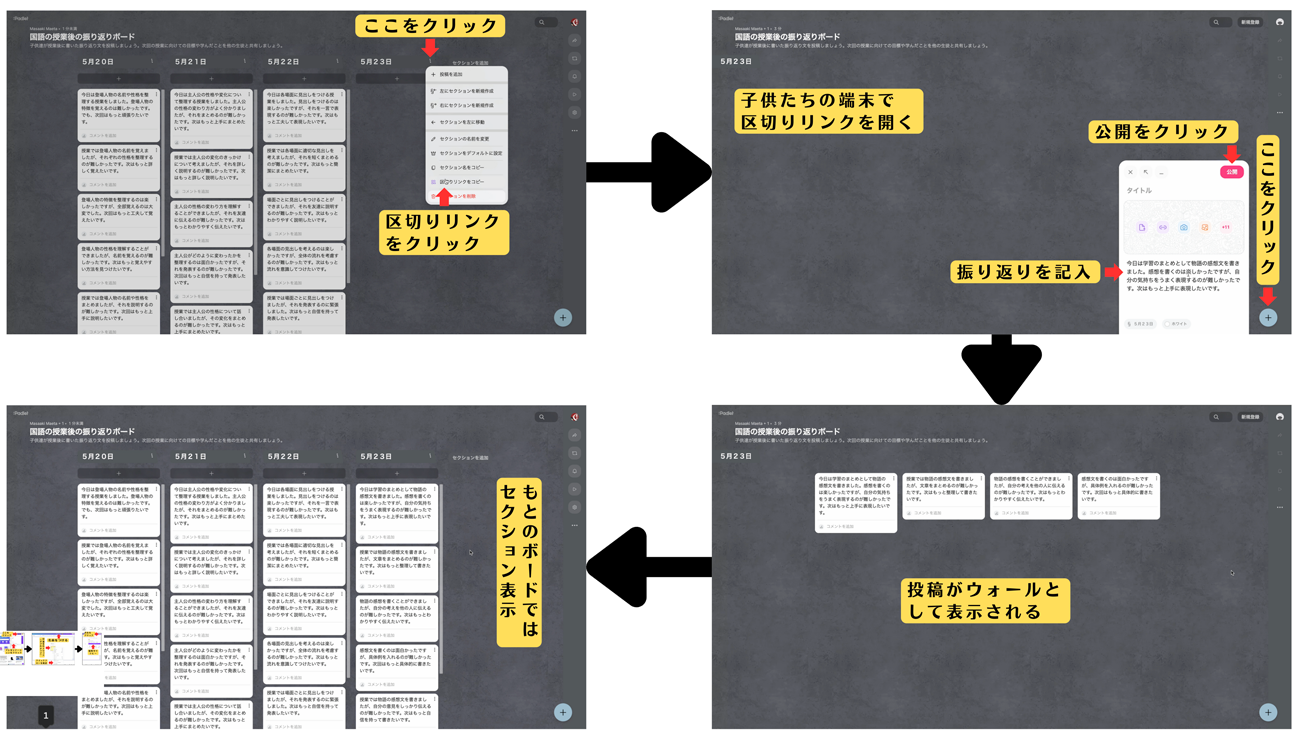

Padletのボードにセクションを追加すると、投稿内容をカテゴリ分けして整理することができます。セクションごとに投稿できるため、振り返りや作品の提出などにとても便利です。しかし、セクションが増えると、目的のセクションにたどり着くために横スクロールが必要となり(ウォールタイプのボードの場合)、時間がかかります。また、セクション内に投稿された動画や画像などのコンテンツは縦に積み重ねられるため、投稿数が多くなると再びスクロールが必要となり、一覧性が損なわれます。

区切りリンクを使用すると、そのセクション内の投稿だけが表示されるため、視認性が向上します。さらに、投稿先のセクションを指定できるため、子どもたちが間違ったセクションに投稿することを防ぐことができます。

セクションの区切りリンクを発行するには、セクションタイトルの右側にある「縦3点リーダー」をクリック、そして「区切りリンクをコピー」をクリックします。これでセクションリンクのURLを取得できます。または、右サイドバーの共有パネルを開き「区切りリンク」をクリックすると、全セクションの区切りリンクが一覧表示されるので、必要なセクションの「コピー」をクリックすることでもURLを取得できます。

コピーした区切りリンクを子どもたちの端末で開くと、そのセクション内のコンテンツだけが表示されます。投稿するときは、通常のPadletと同じように右下のプラスをクリックするか、ボードをダブルタップまたはダブルクリックして情報を追加できます。区切りリンクで開いたセクションは、縦に積み重なるのではなく、ウォールと同じようにタイル状に敷き詰められて表示されるため、視認性が良くなります。区切りリンクから投稿された情報は、元のPadletのボードで表示すると、そのセクション内に縦に積み重ねられて表示されます。セクションリンクは、セクションを追加すると自動的に発行されます。

活用例

子どもたちの振り返りや音読をPadletに投稿させる際にセクションを使うと、日付や単元ごとに分類できるのでとても便利です。しかし、セクションが少ないうちは問題なく使えますが、セクションを追加していくと新しいセクションが右側に追加されるため、子どもたちが目的のセクションにたどり着くには横スクロールが必要になります。

また、セクションが増え、ボード内の投稿が増えてくるとボードが開くのに時間がかかり、授業のリズムが崩れてしまいます。

そのようなときは、投稿させたいセクションの区切りリンクをコピーし、「Google Classroom」や「Microsoft Teams」などで子どもたちに配付すると、子どもたちはスムーズに目的のセクションに振り返りや音読を投稿することができます。

送信依頼リンク

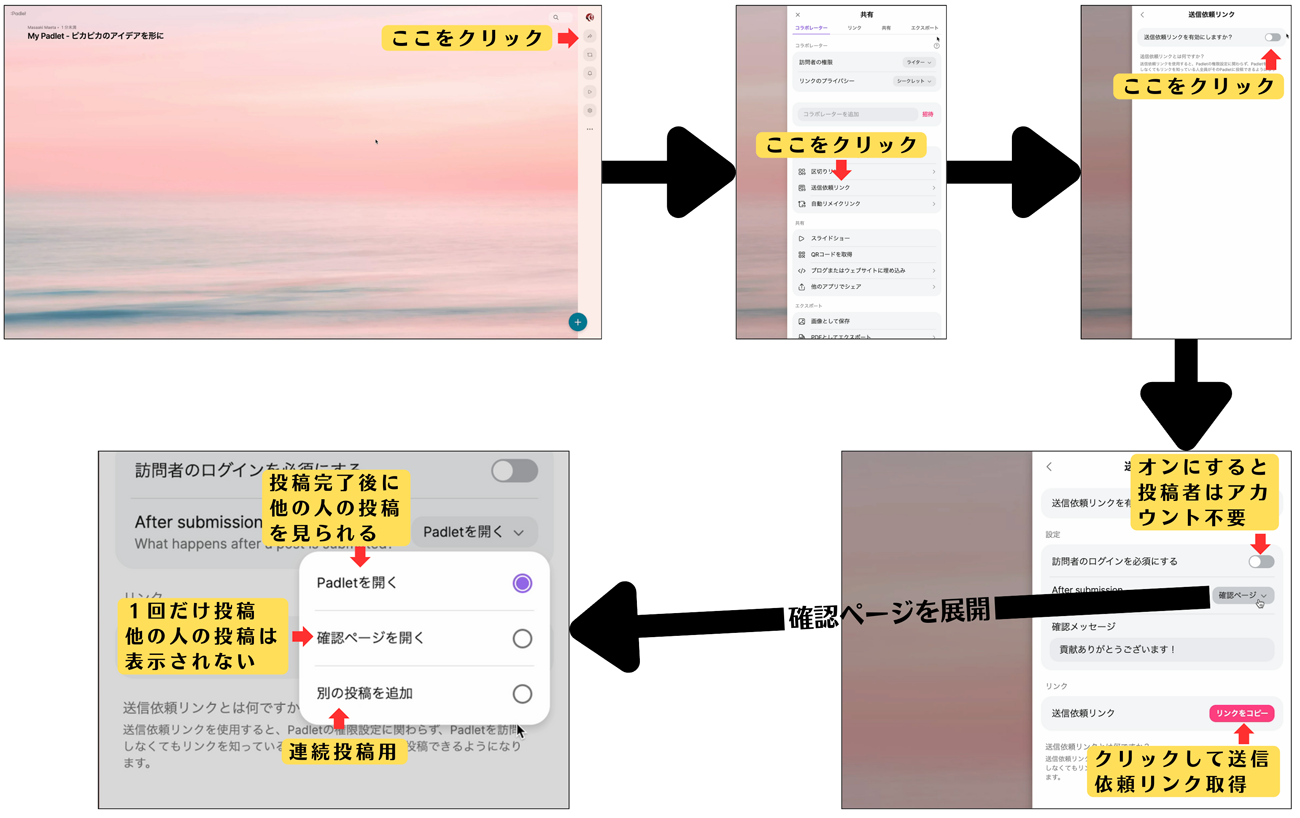

送信依頼リンクとは、Padletのボードを経由しないで、直接投稿画面を表示するリンクです。送信依頼リンクを発行するには、右サイドバーの「共有パネルを開く」をクリックして、リンクカテゴリの中の「送信依頼リンク」をクリックします。「送信依頼リンクを有効にしますか」をオンにすると、送信依頼リンクの設定が開きます。子どもたちがPadletのアカウントを持っている場合は、「訪問者のログインを必須にする」をオンにしておくとよいでしょう。

送信依頼リンクには、Padlet全体への送信依頼リンクと、セクションごとの送信依頼リンクがあります。目的に応じて使い分けましょう。

「After submission」を展開すると、「確認ページを開く」「Padletを開く」「別の投稿を追加」の3つからリンクの種類を選択することができます。

「Padletを開く」にして送信依頼リンクを発行すると、そのリンクから投稿を送信したあとにPadletが開き、ほかの人の投稿を確認できます。

「確認ページを開く」にしてリンクを発行した場合は、投稿後にあらかじめ設定しておいた確認メッセージが表示されます。

「別の投稿を追加」にしてリンクを発行すると、投稿後に再び投稿画面が開き、連続して投稿することができます。

活用例

通常の授業での活用

投稿した内容を相互参照して自分の考えの参考にできることは、Padletを使った授業の利点です。しかし、場合によっては子どもたちが安易にほかの人の考えをまねてしまうという欠点が強く出ることもあります。そのようなときは「Padletを開く」に設定した投稿依頼リンク経由で投稿させると、投稿が完了するまではほかの人の考えを見られなくなります。

道徳での活用

道徳の振り返りでは、子どもたちの正直な気持ちを書かせたいので、個人的には相互参照できないようにしたほうがよいと思っています。今までのPadletでは、教師だけが投稿結果を閲覧できるボードを作成することはできませんでしたが、「After submission」を「Padletを開く」に設定した投稿依頼リンクを使うことで、子どもたちに振り返りを投稿させると、その内容は教師にしか見えなくなります。

PTA活動での活用

運動会などの学校行事でPTAの広報委員が撮影した写真を回収する際、「別の投稿を追加」に設定した送信依頼リンク経由で保護者に写真を投稿してもらうと、保護者のメールアドレスを収集せずに必要な写真だけを提出してもらうことが可能です。また、提出した写真はほかの人には見られないようになっているため、保護者間の不要なトラブルを避けることができます。

リンク機能については、私のYouTubeチャンネルでも紹介しています。