スプリックス教育財団は、日本のある公立中学校に通う中学2年生・約100名を対象に実施した、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」のうち、CBT形式の計算テスト(TOFAS)のデータ分析結果を11月12日に発表した。同調査は、1学期の期末テスト後にあたる7月に行われている。

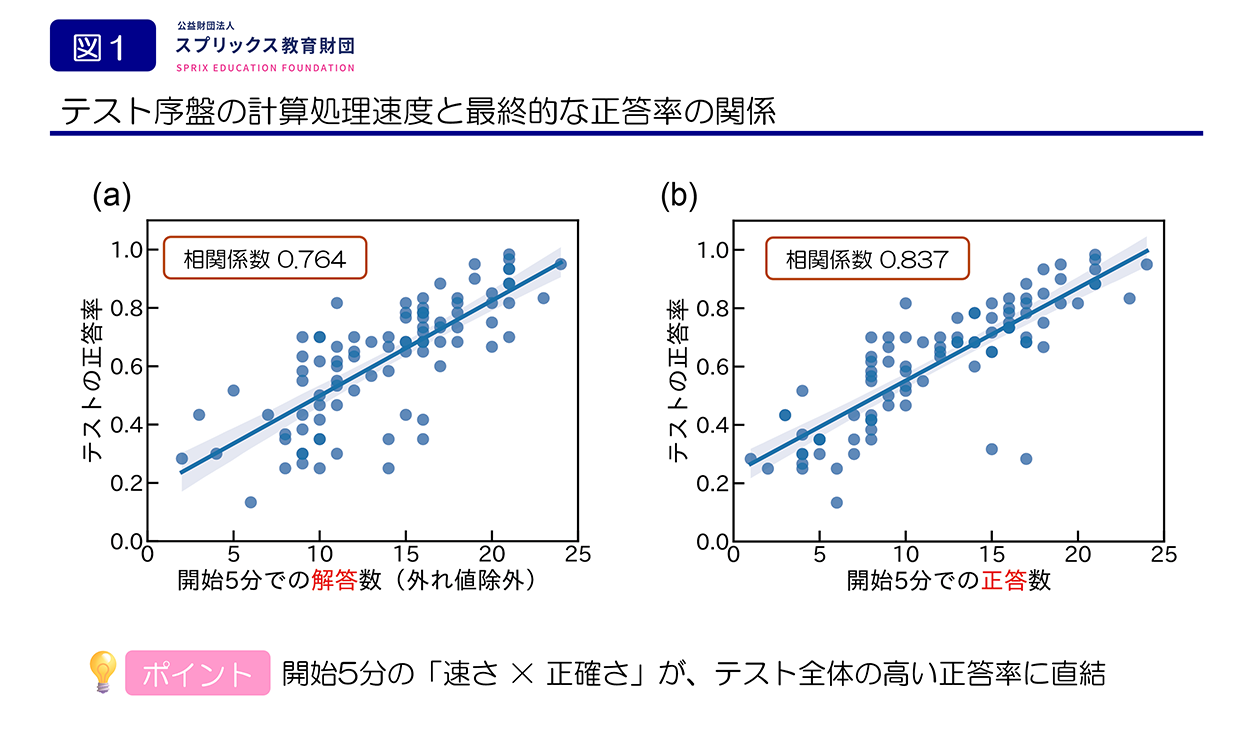

調査結果によれば、テスト開始直後5分間での解答数とテスト全体の正答率の関係から、成績上位の生徒ほど序盤の解答速度が速いことが明らかになった。一方で、開始直後5分間での解答数が多いにも関わらず、正答率が低いデータもみられる。

あわせて、テスト開始直後5分間での正答数とテスト全体の正答率の関係をみると、テスト開始直後に解答速度が速いだけでなく「速さ」と「正確さ」を両立させている生徒ほど、テスト全体の正答率も高くなるという関係が確認できた。今回の調査において、テストの1~20問目は前学年の復習範囲となっており、復習範囲を速く正確に解く能力が、テスト全体の高い正答率の重要な土台であることが示されている。

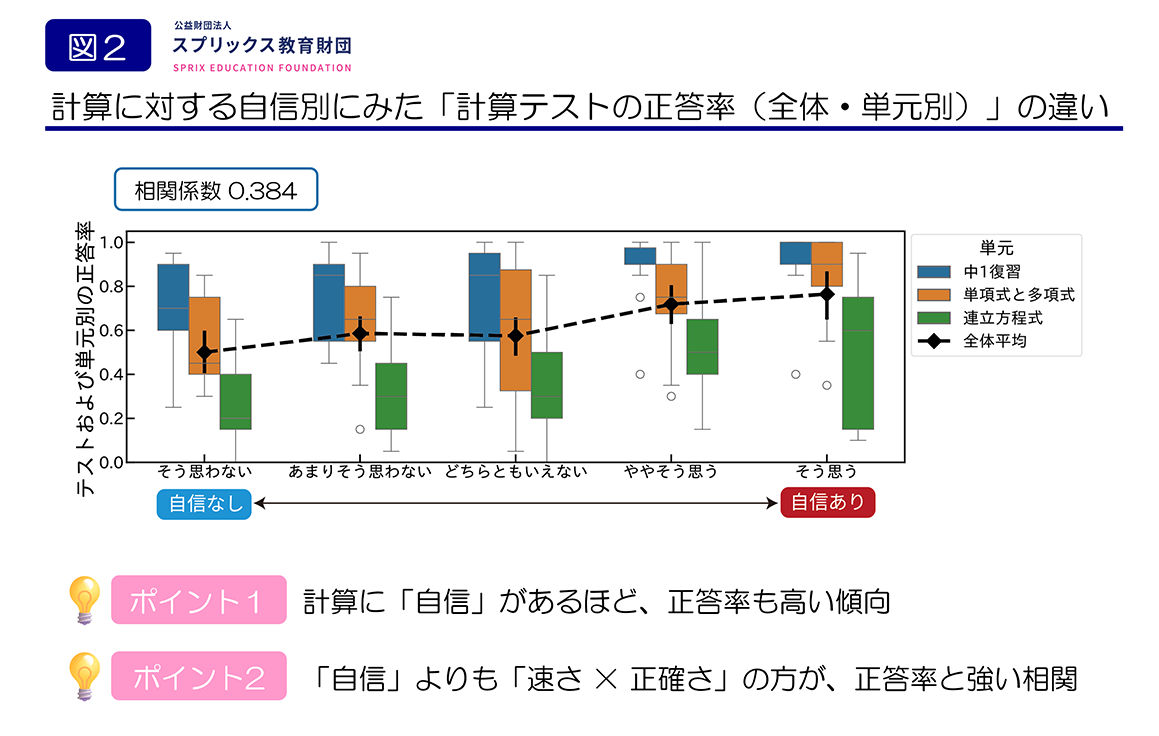

算数・数学のテストや計算テストにおいて、テスト全体の平均正答率からは、「自信がある方が、成績がよい」という傾向がみられた。しかしながら、全体の相関係数は0.384と中程度となっている。これにより、「計算への自信」そのものの成績への寄与は相対的に小さく、「テストの正答率」や「解答速度」といった客観的な計算力指標が高いほど、生徒の主観的な自信も高まりやすいと考えられる。

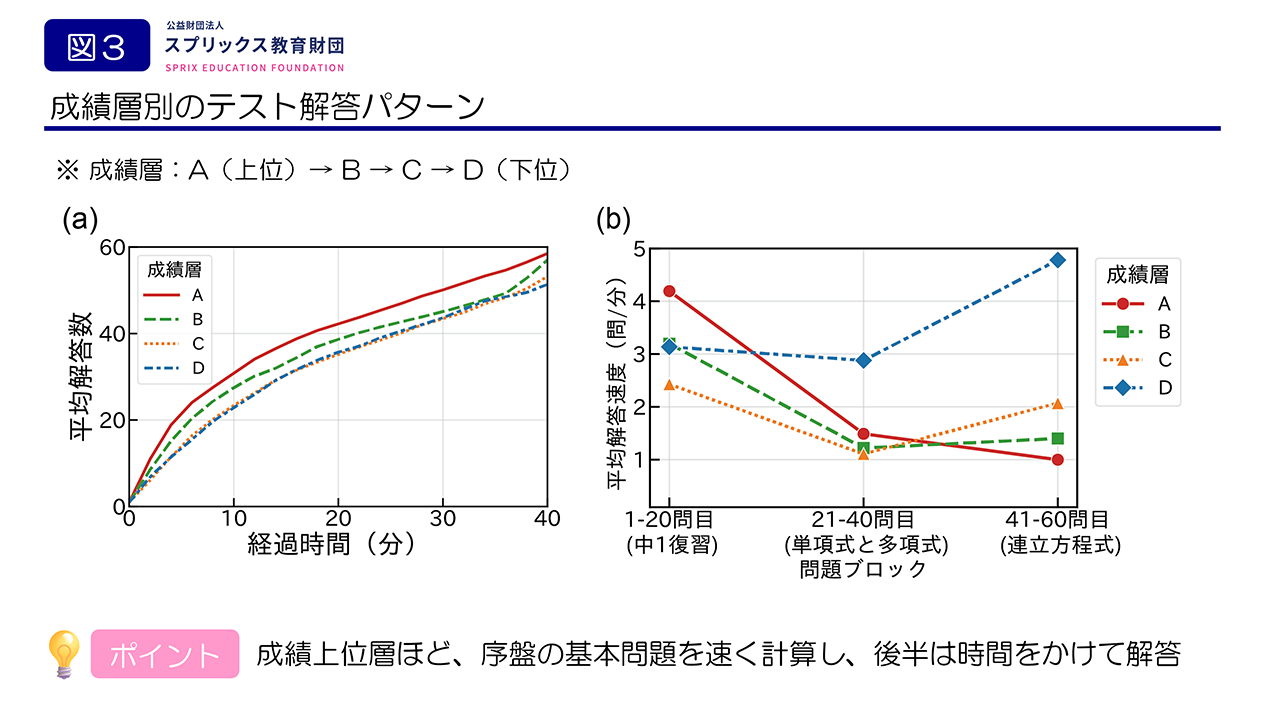

さらに、テスト全体の正答率に基づいて、成績上位から順にA、B、C、Dの4つの成績層に等分したところ、成績層Aがテスト開始直後からもっとも急なカーブを描き、他の層を引き離して終始もっとも速いペースで解答し続けていることがわかった。他の成績層はより緩やかなカーブを描いており、全体のペースが遅い。また、成績層B・Cはテスト終盤に解答速度を上げており、時間が足りずに慌てて選択肢を選んでいることがうかがえる。

今回のCBT解答ログ分析では、前学年の復習範囲を含む基礎的な計算問題を「速く、かつ正確に」解ける能力は、テスト全体の正答率と極めて強い相関を示すことがわかった。これは、基礎的な計算能力が、テスト全体の正答率を支える重要な土台であることを示す。

また生徒の「計算への自信」と成績のよさについては、「自信があるから成績がよい」のではなく「計算が速く正確にできる実力があるので、自信もあって成績もよい」と考えられる。

最後に、計算テストの正答率の差はテストの解き方に明確に現れた。正答率が高い生徒は、簡単な問題を速く解いてから難しい問題に時間を使うという傾向があった。一方で、正答率が低い生徒の場合は、序盤で時間を使いすぎ、最後は駆け込みで解答する傾向がみられた。

- 関連リンク

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア